1919

Nürnberg

Gewerkschaftshaus

- Zivilgesellschaft

- Mitbestimmung

- Föderalismus

- Interessenvertretung

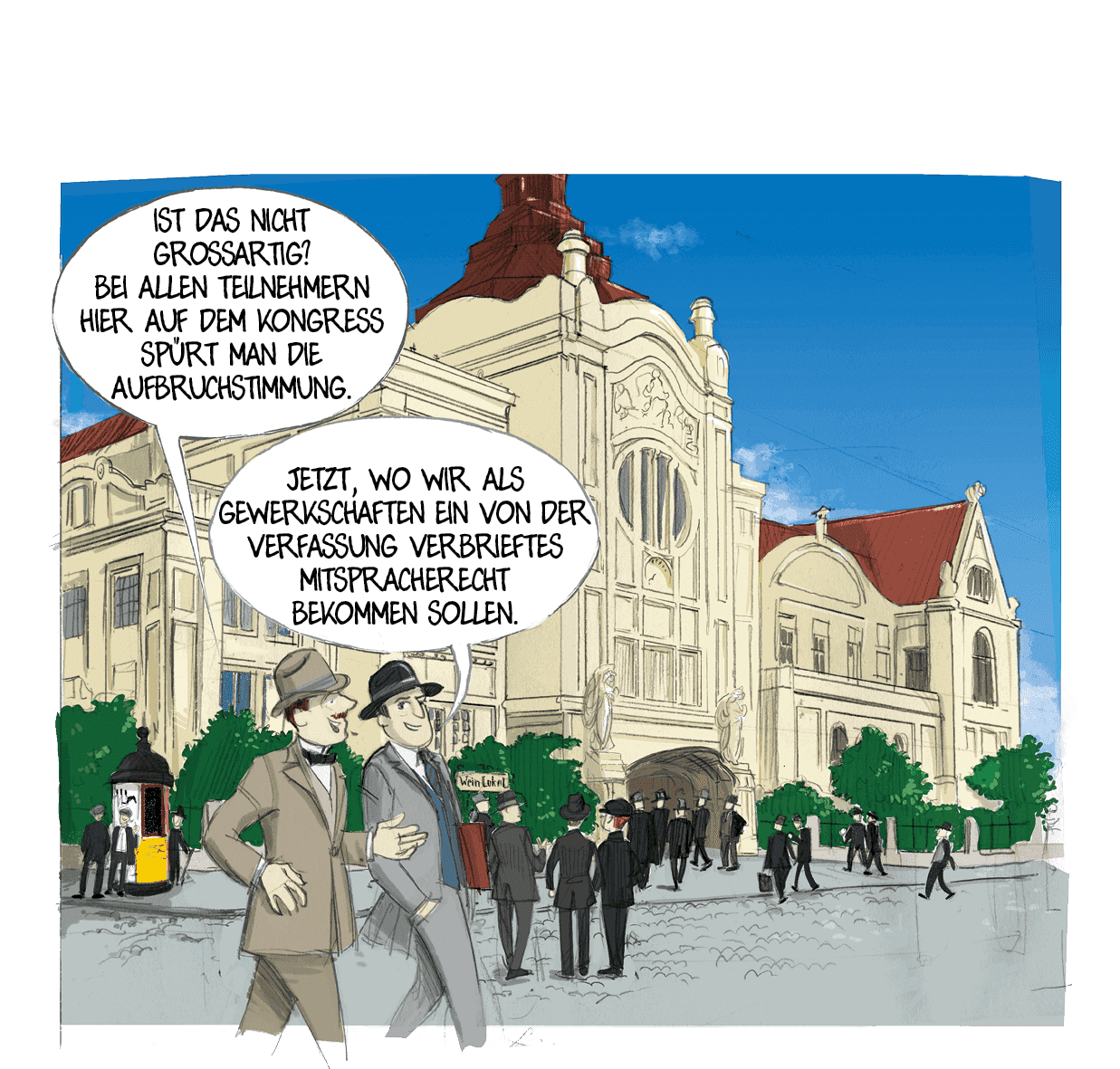

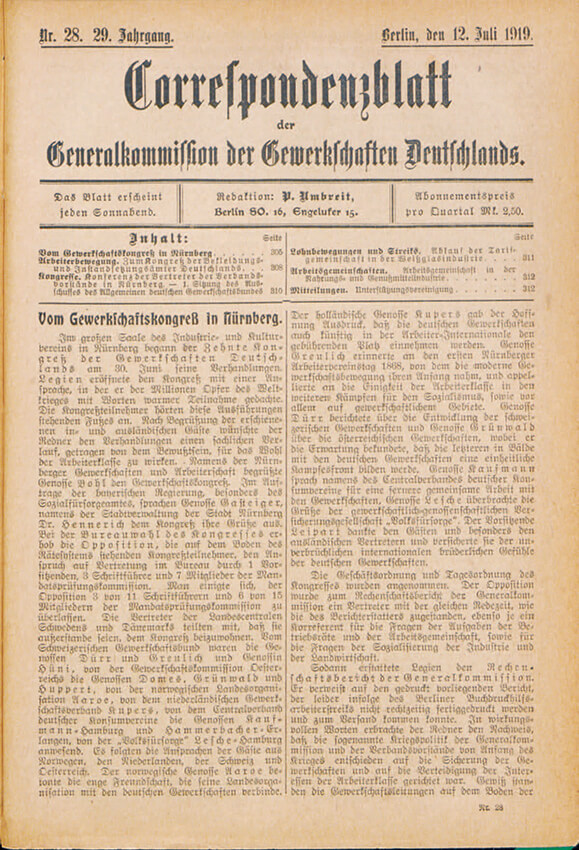

Die Vertreter der freien Gewerkschaften aus ganz Deutschland trafen sich 1919 in Nürnberg zur Gründung eines gemeinsamen Dachverbands – des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.

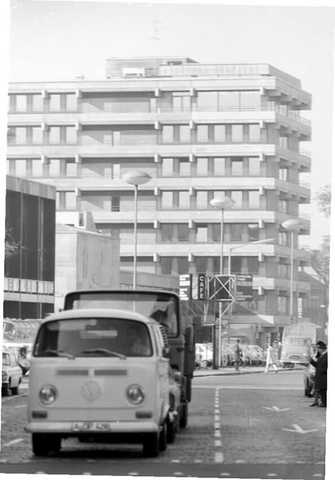

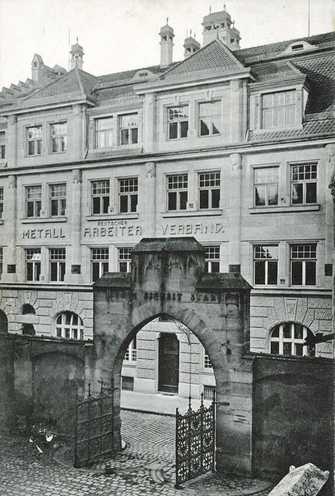

Von 1908 bis in die 1970er-Jahre hatte der Deutsche Metallarbeiter-Verband sein Gewerkschaftshaus in der Kartäusergasse. 1970 ließ die Industriegewerkschaft Metall ein größeres Gebäude am Kornmarkt erbauen, das bis heute Sitz der Nürnberger Gewerkschaften und des Deutschen Gewerkschaftsbunds ist.

Abb. Stadtarchiv Nürnberg, A 40 Nr. A40-L-1390-41

„Die Macht der Arbeiter

liegt in ihrer Organisation.“

Im Juli 1919 wurde in Nürnberg der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) gegründet. Von diesem Dachverband erhofften die freien Gewerkschaften sich stärkeren Einfluss zur Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ab 1890 waren die Einzelverbände der freien Gewerkschaften in der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zusammengeschlossen. In der Weimarer Republik wuchs die Rolle der Gewerkschaften als gesellschaftliche Kraft bei der Ausgestaltung des Sozialstaats und der Festigung der Demokratie.

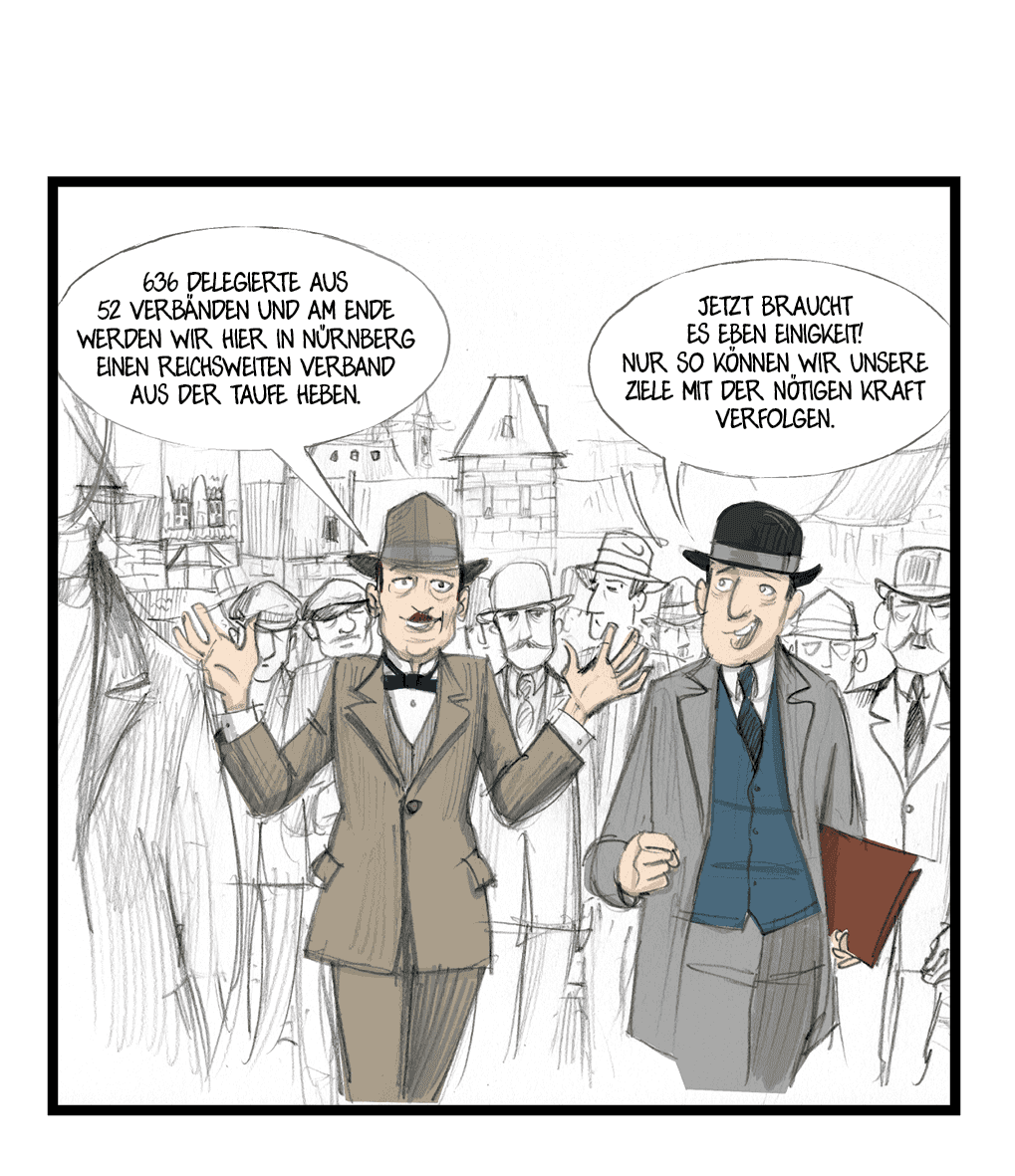

Richtungsweisend war der Kongress in Nürnberg 1919, wo man sich im Gebäude des Industrie- und Kulturvereins eingemietet hatte. Anwesend waren über 600 Delegierte von 52 Gewerkschaften. Sie vertraten die Interessen von 4,8 Millionen Mitgliedern. Alle beim Kongress vertretenen Verbände schlossen sich dem ADGB an, darunter die Verbände der Metall-, Land-, Fabrik- und Textilarbeiter und arbeiterinnen. Zu den Zielen gehörten Tarifverträge über Löhne und Arbeitsbedingungen und die verbindliche Einführung des Achtstundentags.

1920 waren über acht Millionen Menschen im ADGB organisiert. In der Weimarer Republik setzten sich die freien Gewerkschaften nicht nur für die Belange der Arbeiterschaft ein, sondern auch für den Schutz der parlamentarischen Demokratie, etwa als sie sich gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch stellten. Obwohl Teile der ADGB-Führung 1933 auf eine „Anpassungspolitik“ setzten, ging das NS-Regime rigoros gegen die Gewerkschaften vor. 1933 wurden die Gewerkschaften zerschlagen und gleichgeschaltet. Zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder waren im Widerstand aktiv. In der Nachkriegszeit organisierten die Gewerkschaften sich bald neu und sind auch heute wichtige Akteure der demokratischen Mitbestimmung.

Ein Ort der Demokratie für die Nürnberger Gewerkschaftsgeschichte

Der Gewerkschaftskongress 1919 fand im Saalbau des Nürnberger Industrie- und Kulturvereins statt. Dieses Gebäude war jedoch kein fester Treffpunkt der Gewerkschaften, sondern wurde wegen der Größe seines Festsaals für unterschiedliche Veranstaltungen vermietet. 1935 verabschiedeten die Nationalsozialisten im Saalbau die sogenannten Nürnberger Gesetze. Diese stellten für das NS-Regime einen zentralen Schritt für den Prozess der Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Deutschen dar, an dessen Ende die Ermordung von Millionen Juden und anderen Minderheiten stand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude beschädigt, Ende der 1960er-Jahre schließlich abgerissen.

Als Ort der Demokratie wird aus diesen Gründen nicht der Tagungsort des Kongresses 1919, sondern das DGB-Haus ausgezeichnet, das ohnehin viel enger mit der Geschichte der Gewerkschaften verbunden ist.

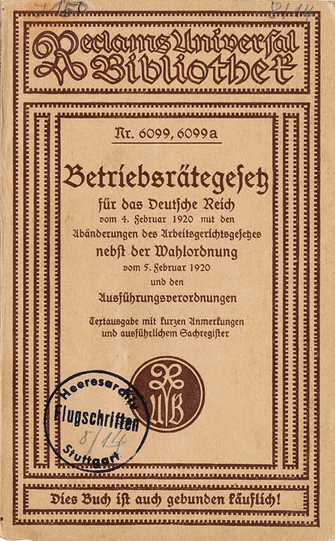

Der ADGB setzte sich dafür ein, die freien Gewerkschaften stärker in den Betrieben zu verankern. Ein wichtiger Schritt war das 1920 erlassene Betriebsrätegesetz, das für Unternehmen mit mindestens zwanzig Beschäftigten die Gründung eines Betriebsrats vorsah.

Abb. Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, J 150 /8 Nr. 14

Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds, Carl Legien (1861–1920), 1919

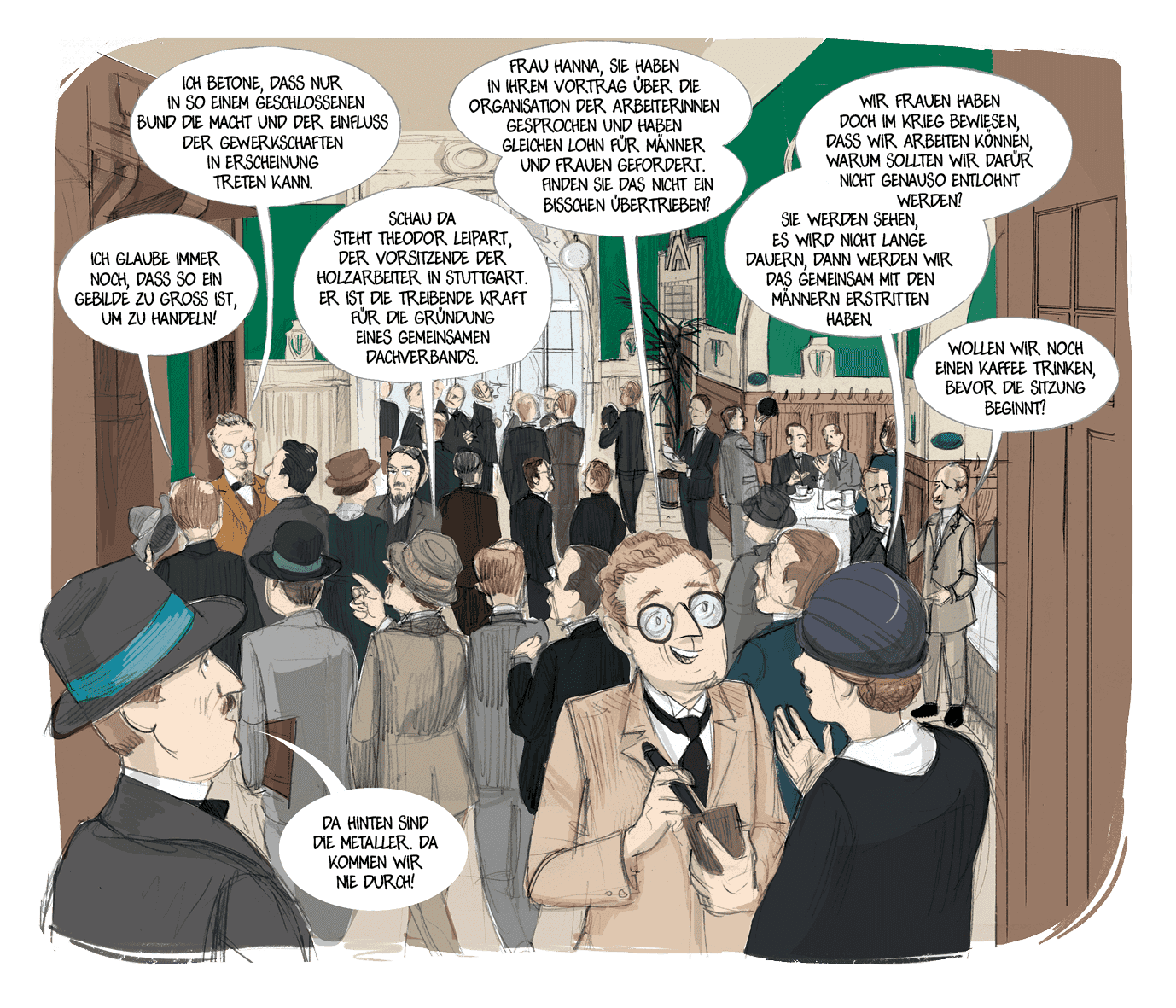

Carl Legien engagierte sich ab 1885 in der Sozialdemokratischen Partei und schloss sich der Gewerkschaftsbewegung an. Seit er 1890 zum Vorsitzenden der „Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands“ gewählt wurde, ist sein Name fest mit der Geschichte der freien Gewerkschaften verknüpft. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Emma Ihrer bemühte er sich auch um den internationalen Austausch mit anderen Gewerkschaften. Ab 1893 gehörte er als Abgeordneter dem Reichstag an. 1918 handelte er als Führer der Gewerkschaften mit den Arbeitergeberverbänden im sogenannten Stinnes-Legien-Abkommen die Anerkennung der Gewerkschaften als Vertretung der Arbeiterschaft aus. Nach seinem Tod 1920 übernahm Theodor Leipart seine Position als Vorsitzender des ADGB.

Abb. Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 6/FOTA038420

Bei der Niederschlagung des rechten, republikfeindlichen Kapp-Lüttwitz-Putschs 1920 zeigte sich der Einfluss der Gewerkschaften. Der vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund ausgerufene Generalstreik trug wesentlich zum Scheitern des Umsturzversuchs bei.

Abb. Stadtarchiv München, DE-1992-FS-PK-ERG-09-0297

Während des Ersten Weltkriegs stieg die Zahl der in den Betrieben beschäftigten Frauen deutlich an. Die Gewerkschaften bemühten sich daher verstärkt um die Arbeiterinnen und die Vertretung ihrer Interessen, besonders um eine gleiche Bezahlung. Auf dem Kongress in Nürnberg 1919 referierte Hanna Gertrud über die „Organisation der Arbeiterinnen“.

Abb. Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 6/FOTB000789

Gewerkschaften in Nürnberg

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Nürnberg zu einer bedeutenden Industrie- und Arbeiterstadt Süddeutschlands und zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung in Bayern. In Hochzeiten arbeiteten hier bis zu 94.000 Menschen in der Metallindustrie. Nürnberger Gewerkschaftsmitglieder beteiligten sich an der Gründung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds 1919. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das gewerkschaftliche Leben in Nürnberg schnell wieder Fahrt auf. Schon im September 1945 gründete sich der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund in Nürnberg mit Genehmigung der amerikanischen Militärregierung als eine der ersten Gewerkschaften in Bayern neu. 1949 begann mit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbunds eine neue Phase der Gewerkschaftsarbeit – die Einzelgewerkschaften wurden zu eigenständigen Gewerkschaften unter dem Dach des DGB.

Ab 1908 hatte der Deutsche Metallarbeiter-Verband sein Gewerkschaftshaus in der Kartäusergasse 12–14. 1933 wurde es von den Nationalsozialisten besetzt. 1945 wurde das im Krieg zerstörte Gebäude wieder aufgebaut und diente bis zum Umzug an den Kornmarkt in den 1970er-Jahren als Gewerkschaftshaus.

Abb. Stadtarchiv Nürnberg, A 34 Nr. A34-0862

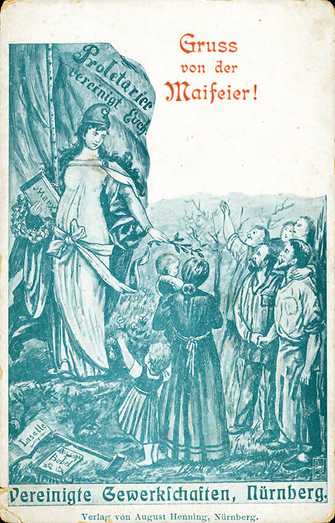

Um 1890 entwickelte sich der 1. Mai weltweit zum Protest- und Feiertag der Arbeiterbewegung. Seitdem rufen an diesem Tag auch Gewerkschaften zu Kundgebungen auf.

Abb. Stadtarchiv Nürnberg, A 34 Nr. A34-3109

Die Kundgebung unter dem Motto „Wehret den Anfängen – verteidigt unseren Sozialstaat“ war vom DGB-Landesvorstand nach einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit beschlossen worden. Mit über 80.000 Teilnehmenden war sie die größte gewerkschaftliche Kundgebung der Nachkriegszeit in Nürnberg. Demonstriert wurde unter anderem gegen den Abbau sozialer Sicherheit und für die 35-Stunden-Woche.

Abb. picture alliance / dpa / Karl Staedele

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wieder ein gewerkschaftlicher Dachverband gegründet – der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). An der Gründung in München beteiligten sich 16 Branchengewerkschaften, die die rund fünf Millionen Gewerkschaftsmitglieder in Westdeutschland vertraten.

Abb. Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 6/FOTB037986

Zur Kundgebung am 1. Mai 2019 rief der DGB unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig“ auf.

Abb. DGB Region Mittelfranken, Chandra Moennsad