1525

Memmingen

Haus der Kramerzunft

- Freiheitsrechte

- Mitbestimmung

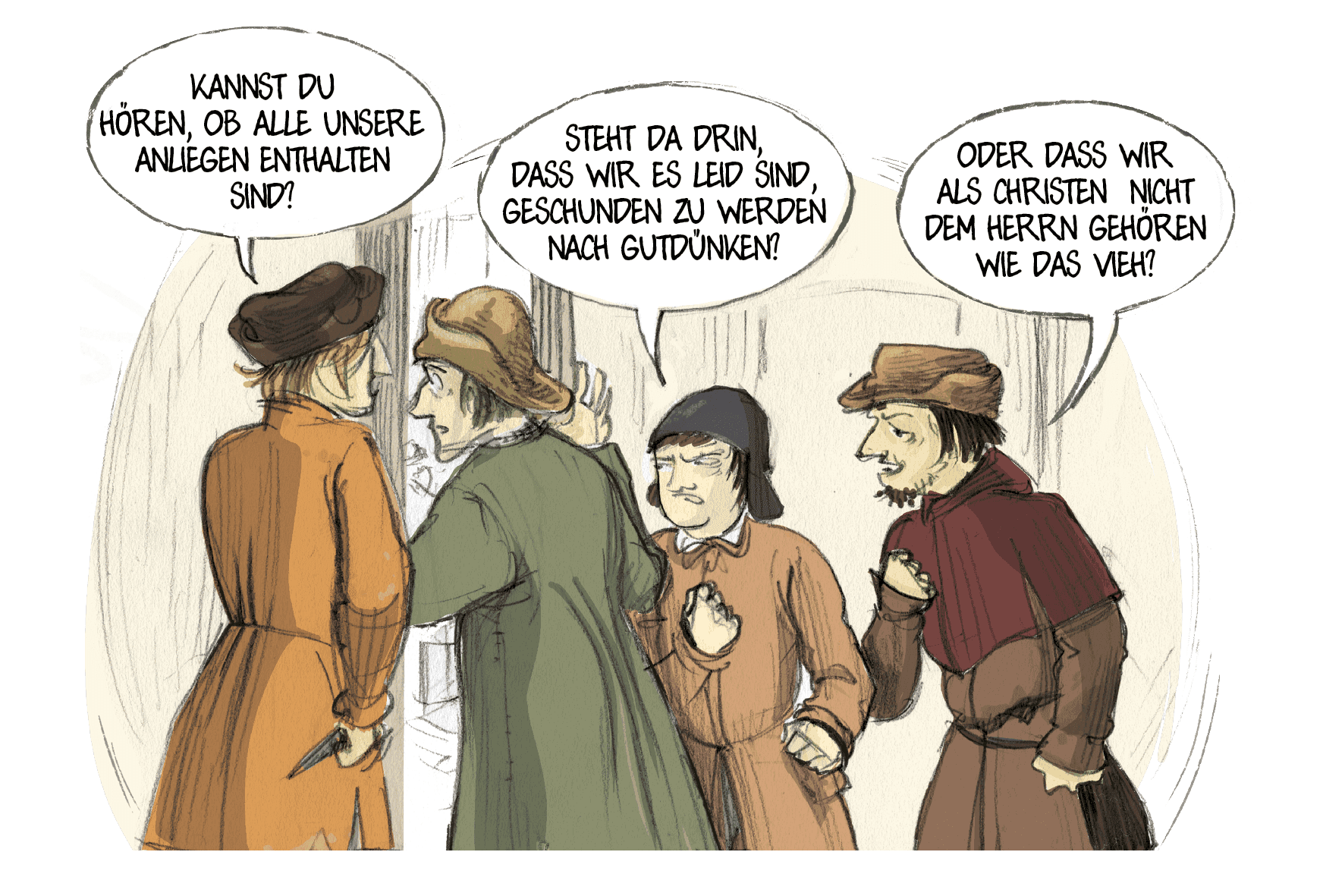

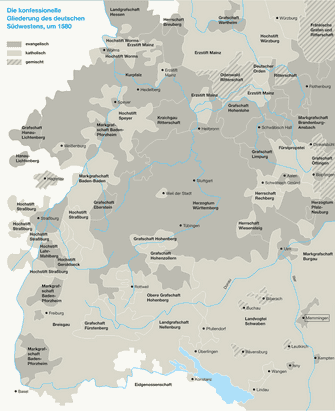

In den Zwölf Artikeln forderten die Bauern in Oberschwaben 1525 Freiheits- und Mitbestimmungsrechte.

Sie begründeten ihre Forderungen mit dem Evangelium und beriefen sich auf das „göttliche Recht“.

Eine Zunft war der Zusammenschluss einer Berufsgruppe, die sich im Zunfthaus traf. Die Memminger Kramer (Händler) waren ab 1479 im Besitz des Hauses am Stadtbach. 1525 wurde es den Bauern als Versammlungsort zur Verfügung gestellt.

Abb. Stadtarchiv Memmingen

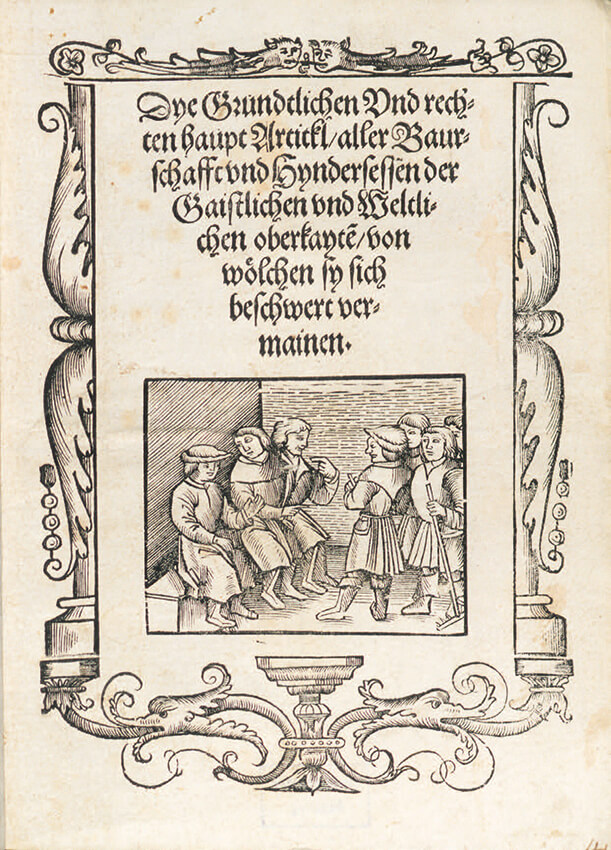

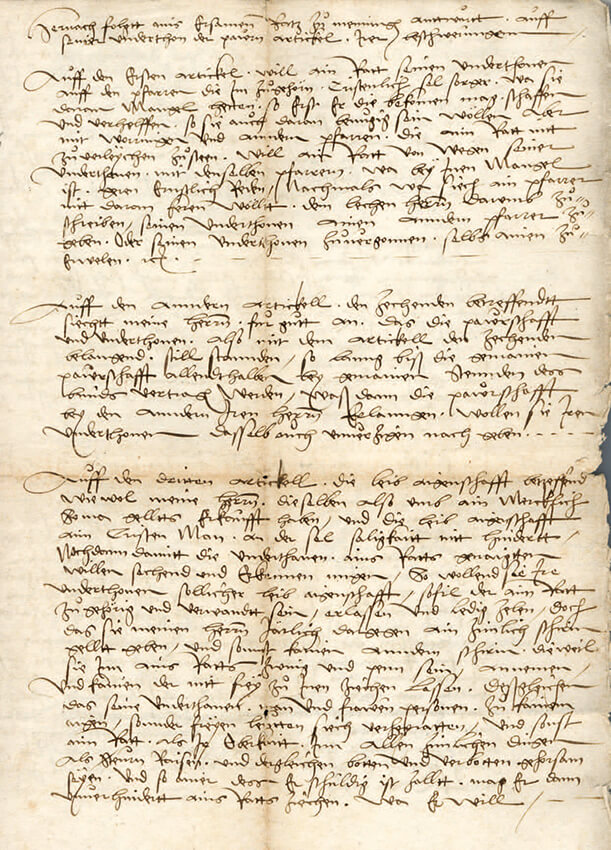

In der Bundesordnung sind Details zur Organisation und Zusammenarbeit der Bauernhaufen festgehalten. In ihr zeigen sich die Verfassungsvorstellungen der Bauern in der „Christlichen Vereinigung“.

Abb. Bayerische Staatsbibliothek München, Res/4 Eur. 332,33

„…das wir frey seien

und wollen sein“

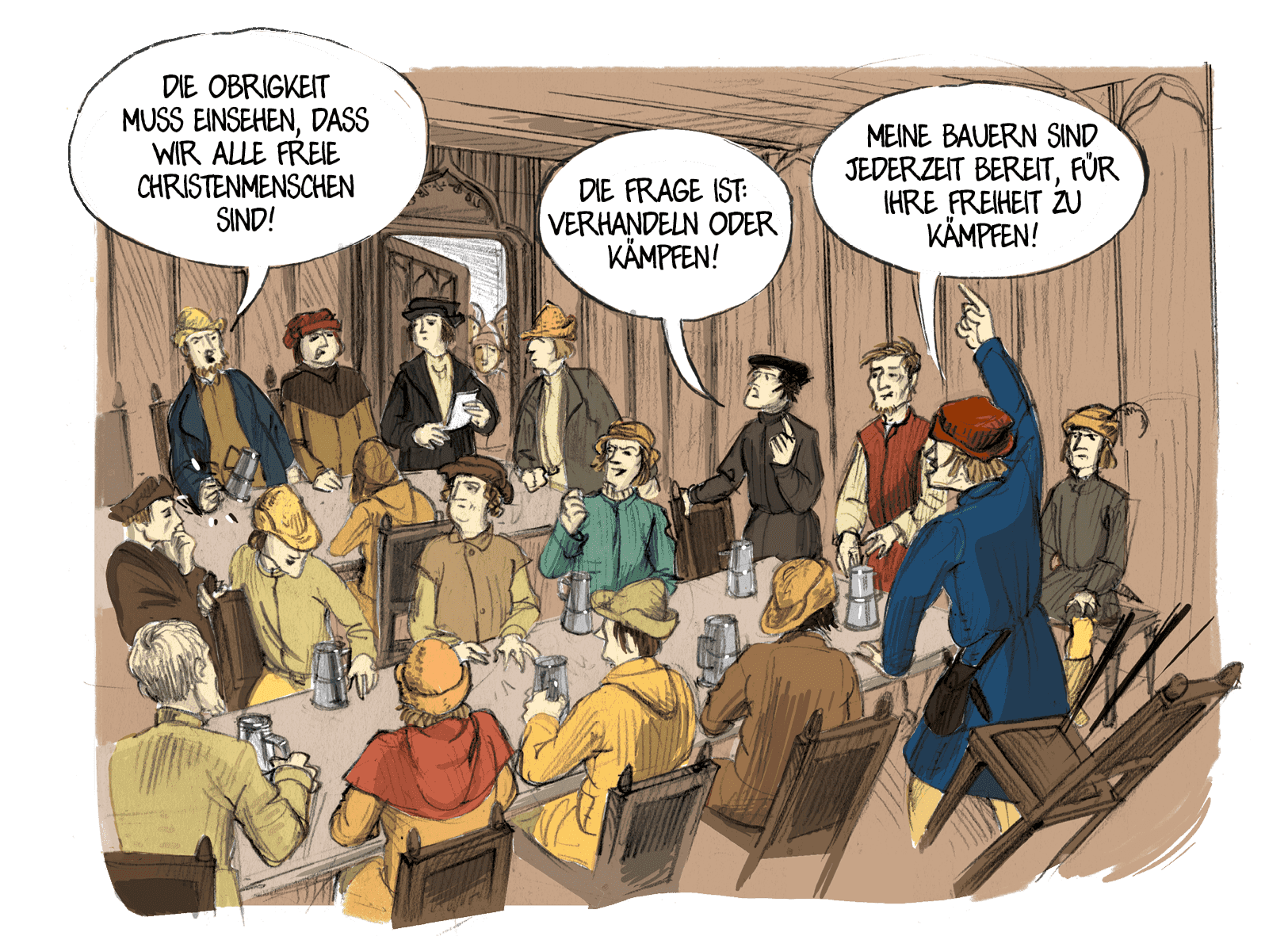

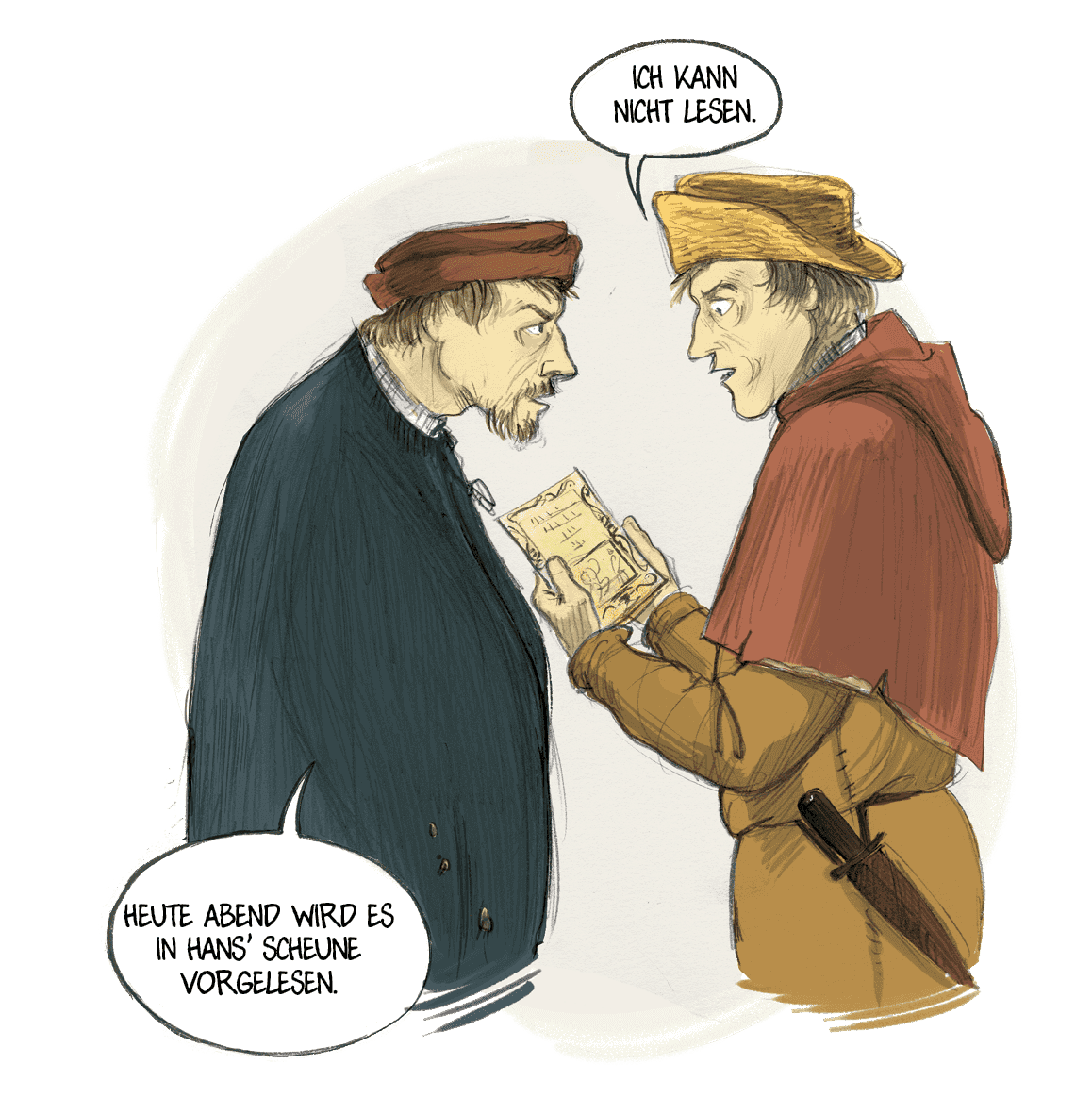

Im Haus der Kramerzunft in Memmingen wurde vor rund 500 Jahren Freiheits- und Verfassungsgeschichte geschrieben. Während des Bauernkriegs (1524–1526) kämpften die Bauern gegen Missstände der bestehenden Herrschaftsform und für mehr Rechte. Rund 50 Vertreter der Bauern aus Oberschwaben kamen 1525 in Memmingen zusammen.

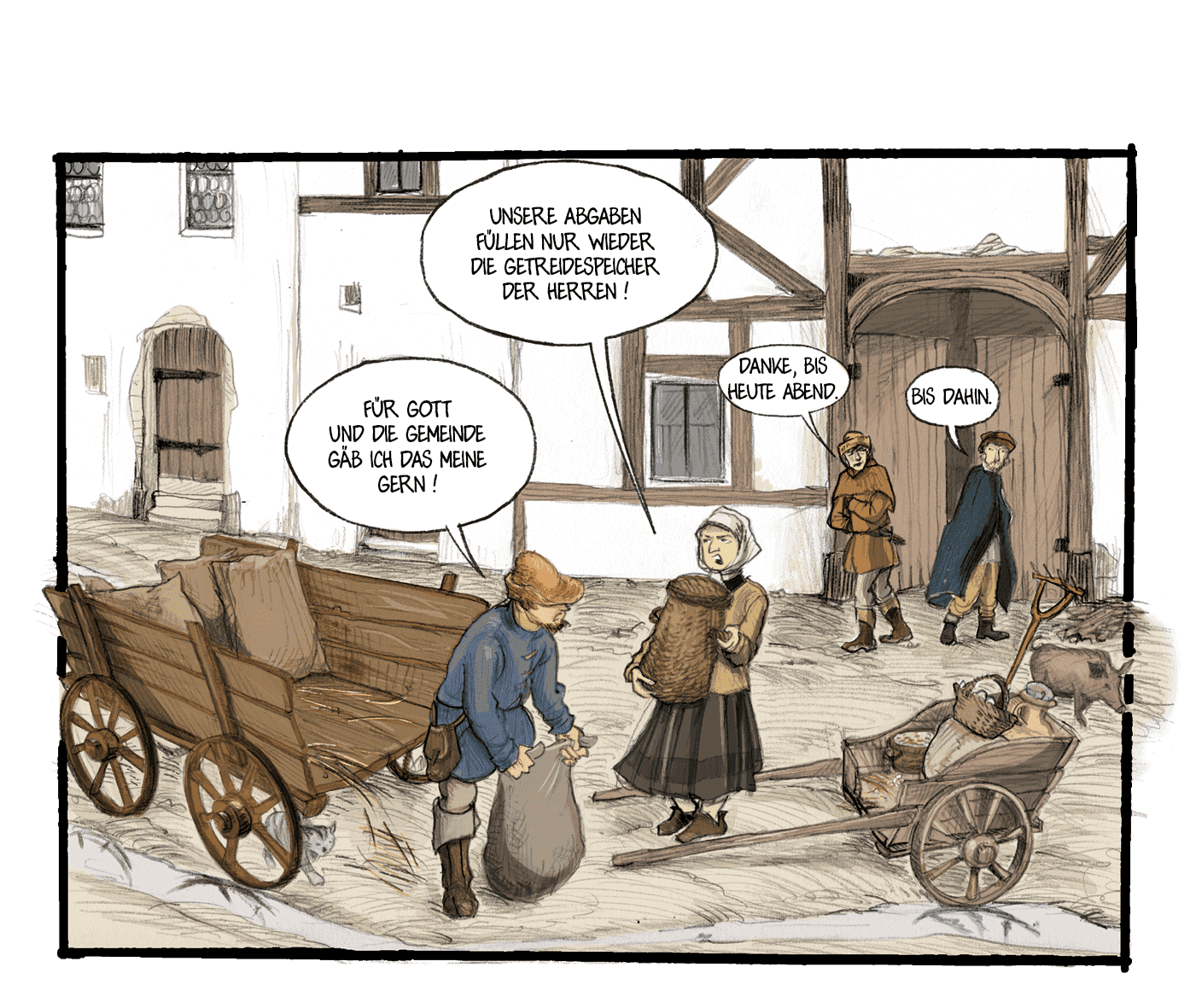

Die Bauern verabschiedeten schriftlich ihre Forderungen – die Zwölf Artikel. Unterstützt wurden sie auch von Bürgern und Anhängern der Reformation. Die Zwölf Artikel begründen soziale und politische Ziele mit dem Evangelium. Es ging unter anderem um freie Pfarrerwahl, Aufhebung der Leibeigenschaft, Erleichterungen bei den Abgaben und eine Erweiterung der Gemeinderechte.

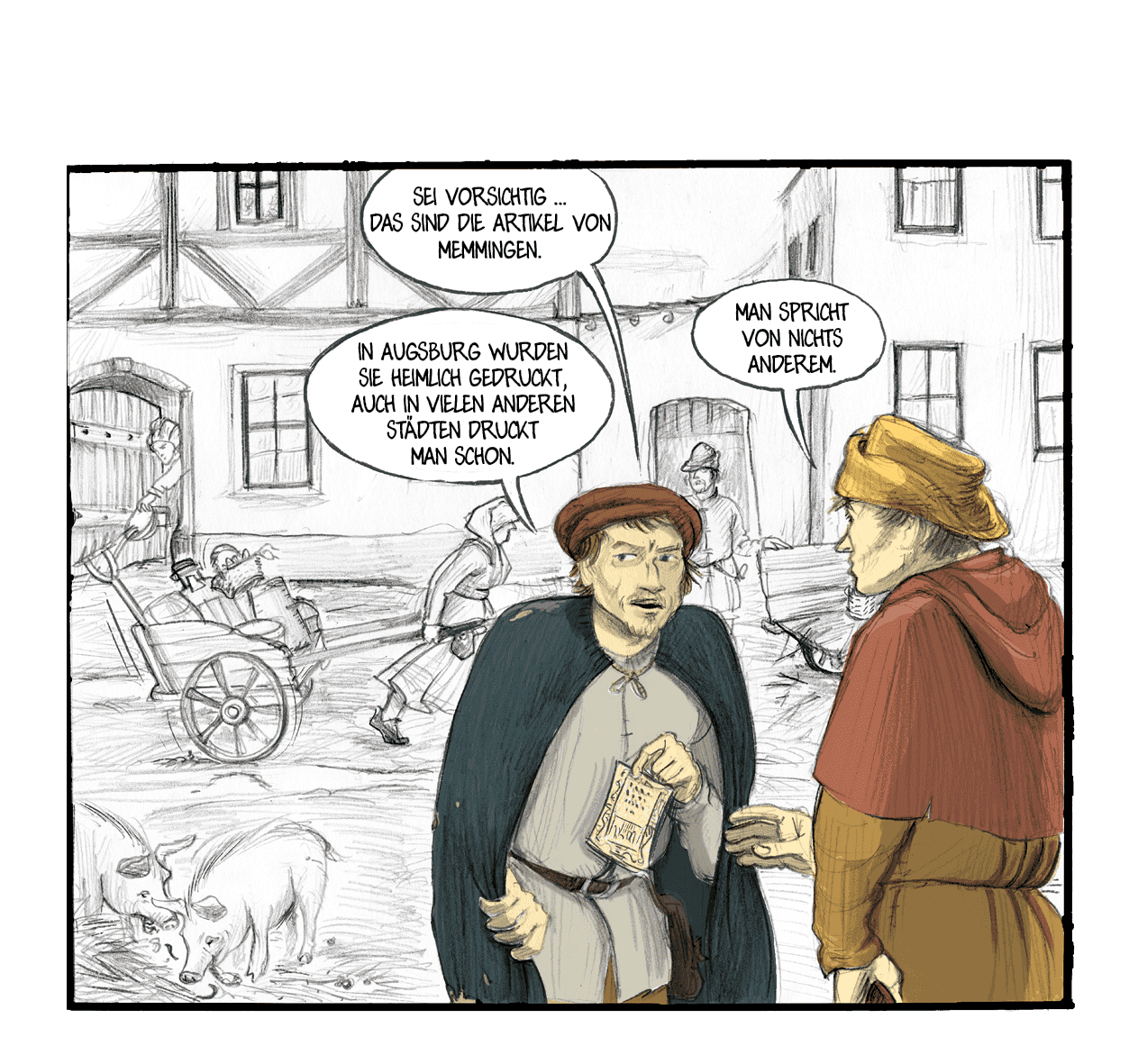

Die Flugschrift mit den Zwölf Artikeln verbreitete sich rasch: In nur zwei Monaten erschienen davon im ganzen Reich 28 Drucke, über 25.000 Exemplare waren im Umlauf. Im Aufstandsgebiet des Bauernkriegs – weit über Oberschwaben hinaus – hatten sie Bedeutung für den Kampf der Bauern.

Bei den Treffen in Memmingen diskutierten die Bauern auch ihr Vorgehen: Sollte man verhandeln oder kämpfen? Sie gründeten eine Vereinigung und schrieben Grundsätze in einer „Bundesordnung“ fest. Nun sollten Verhandlungen mit den Herrschaften geführt werden.

Die Obrigkeiten gingen nicht auf das Verhandlungsangebot ein, vielmehr schlug der Schwäbische Bund die Bauern militärisch nieder. Dennoch konnten die Bauern zum Teil ihre Rechtsstellung verbessern. Die Zwölf Artikel gehören zu den frühen niedergeschriebenen Forderungen nach Freiheits- und Mitbestimmungsrechten in Europa.

Blätterseiten: Stadtarchiv Memmingen

Sebastian Lotzer und Christoph Schappeler in Memmingen

„Wir sollen nach Geboten leben, nicht nach unserem freien fleischlichen Eigensinn, sondern Gott lieben, ihn als unseren Herrn in unserem Nächsten erkennen und alles tun, was auch wir gern hätten und was uns Gott in seinem Abendmahl zuletzt geboten hat. […] Doch nicht allein der Obrigkeit, sondern jedermann gegenüber sollen wir demütig sein.“

Sebastian Lotzer – ein überzeugter Laienprediger

Sebastian Lotzer wurde um 1490 in Horb am Neckar in einer angesehenen Familie geboren. Seine Biografie ist nur lückenhaft überliefert. Er erlernte das Handwerk des Kürschners, ging auf Wanderschaft und kam so nach Memmingen. Hier heiratete er die Kramerstochter Margret Weigelin, deren Geschäft er dann führte.

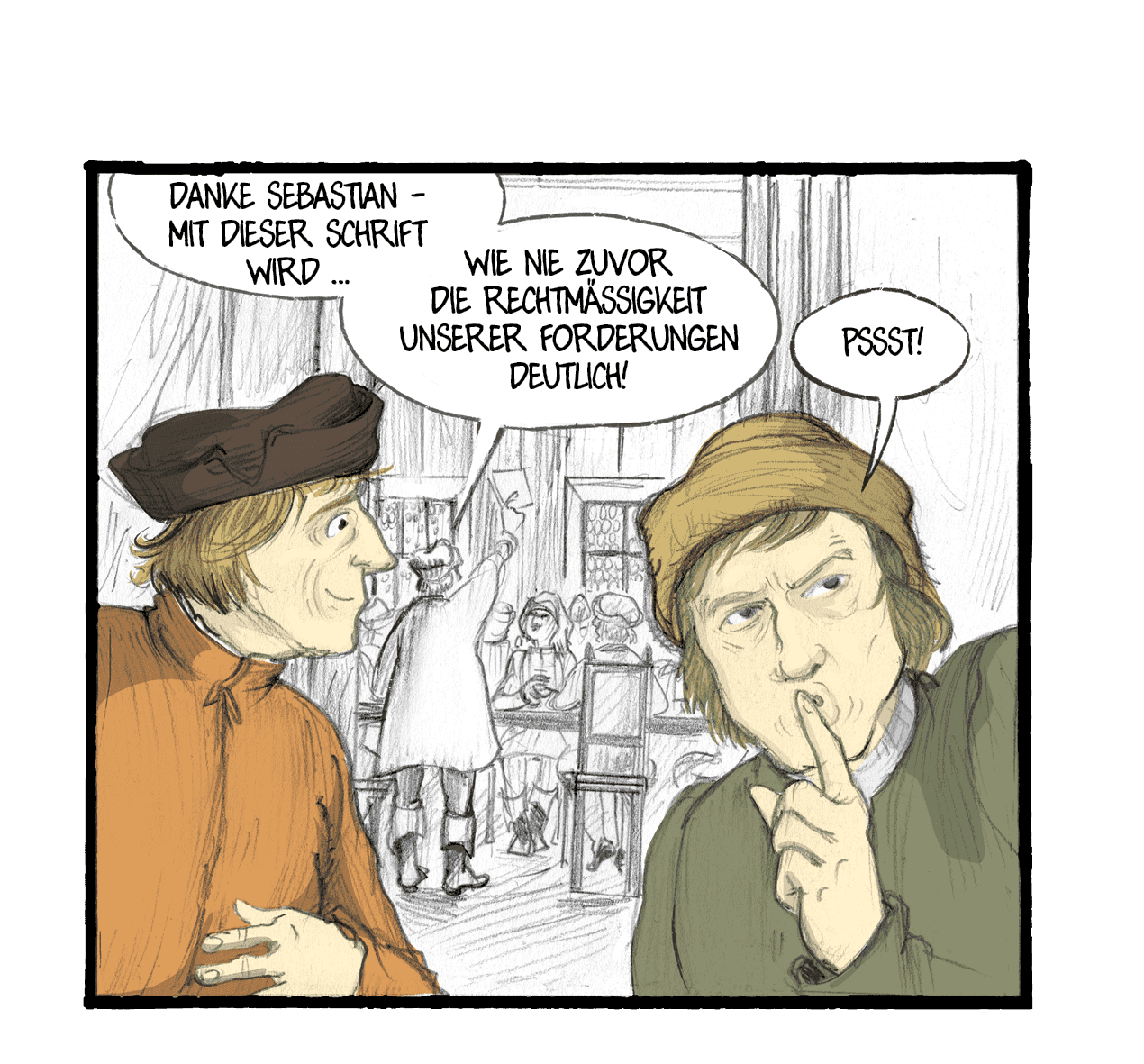

Er setzte sich für die Ideen der Reformation ein und war Christoph Schappeler, dem Prediger der Stadtkirche, eng verbunden. Zwischen 1523 und 1525 verfasste Lotzer mehrere reformatorische Schriften. Er fordert unter anderem zum Kauf des Neuen Testaments auf, es sei die „rechte lebendige Speise für [die] Seelen“. 1525 unterstützte er die Forderungen der Bauern und war als Feldschreiber des Baltringer Haufens maßgeblich an der Abfassung der Zwölf Artikel und der Bundesordnung beteiligt. Nach dem Sieg des Schwäbischen Bundes im Bauernkrieg musste er im April 1525 aus Memmingen fliehen. Sein Sterbeort und -datum sind unbekannt.

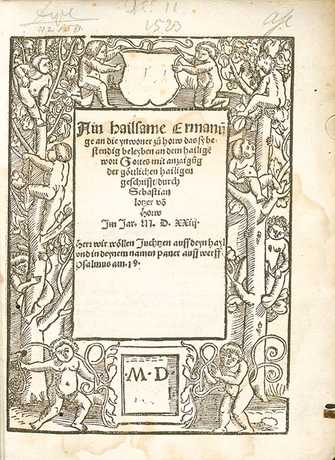

Ain hailsame Ermanunge an die ynwoner zu horw (Eine heilsame Ermahnung an die Einwohner zu Horb), gedruckt in Augsburg, 1523

Die Forschung verweist darauf, dass sich die gemeindeorientierte Haltung und theologischen Aussagen der Zwölf Artikel auch in Flugschriften Lotzers finden. Mit ihnen trug er dazu bei, dass sich immer mehr Bürger und reichsstädtische Bauern in Memmingen zur evangelischen Lehre bekannten.

Abb. Bayerische Staatsbibliothek München, Res/4 Hom. 1901,62,23

Ulrich Schmid, der Führer des Baltringer Haufens, warb Sebastian Lotzer als Schreiber an. Das Siegel zeigt eine Pflugschar sowie die Initialen DWGBIE: „Das Wort Gottes Bleibt In Ewigkeit“.

Abb. Stadtarchiv Memmingen, A Bd 299, Foto: Franz Liesch, Erinnerungsstätte Baltringer Haufen – Bauernkrieg in Oberschwaben

Schon bevor die Zwölf Artikel abgefasst wurden, traten die Memminger Bauern mit Forderungen an den Rat der Stadt heran. Dieser reagierte erstaunlich entgegenkommend und machte in einigen Punkte Zugeständnisse. Der Rat hatte in der Stadt eine wichtige politische Rolle. Memmingen gehörte zu den „zunftverfassten“ Städten, wo die Zünfte in einem komplizierten Verfahren die politischen Organe (Rat, Ammann, Bürgermeister) wählten. Eberhard Zangmeister, der Zunftmeister der Kramer, zählte im Rat zu den Befürwortern der Reformation und spielte auch eine wichtige Rolle für das Zusammenkommen der Bauern in Memmingen.

Abb. Stadtarchiv Memmingen, A 341/6

Die in ihrer heutigen Form um 1325 begonnene und um 1500 vollendete dreischiffige spätgotische Stadtkirche liegt am nordwestlichen Rand der Memminger Altstadt. Hier predigte Christoph Schappeler.

Abb. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Memmingen-St. Martin

Christoph Schappeler – ein einflussreicher Theologe

Der 1472 in St. Gallen geborene Christoph Schappeler trat als studierter Rechtswissenschaftler und Theologe 1513 eine Predigerstelle in der Memminger St.-Martins-Kirche an. Er orientierte sich an der Lehre von Ulrich Zwingli, der theologische Grundpositionen Luthers teilte, aber die Rolle der Obrigkeit kritischer sah und die Idee einer gemeindeorientierten Gesellschaft vertrat. Memmingen wechselte als eine der ersten Reichsstädte Süddeutschlands ins Lager der Reformation.

Die aufständischen Bauern unterstützte Schappeler vor allem bei ihrer Forderung nach der Abschaffung der Leibeigenschaft. Gemeinsam mit Lotzer war er an der Abfassung der Memminger Bundesordnung und der Zwölf Artikel beteiligt. Er schloss sich aber nicht dem Aufstand an, sondern versuchte, die Bauern von einem gewaltfreien Weg zu überzeugen. Als im Juni 1525, zum Ende des Bauernkriegs, der Schwäbische Bund in Memmingen einrückte, musste er nach St. Gallen fliehen. Bis zu seinem Tod 1551 war er an verschiedenen Kirchen als Prediger tätig.

Christoph Schappeler, um 1551

Der aus St. Gallen stammende Theologe Christoph Schappeler spielte eine wichtige Rolle für die Reformation in Memmingen. Sebastian Lotzer, zu dem leider keine Abbildung existiert, war ihm eng verbunden. Bildnis vermutlich von Caspar Hagenbuch

Abb. Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, VadSlg PA 1

Bildnis vermutlich von Caspar Hagenbuch

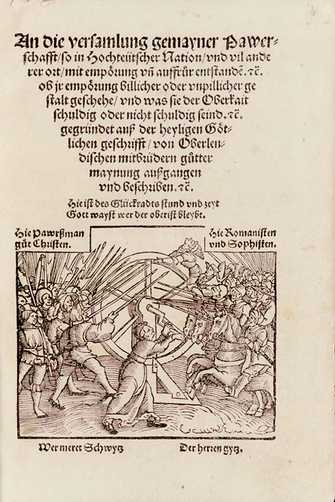

In der neueren Forschung geht man davon aus, dass Schappeler die anonym erschienene Flugschrift „An die Versammlung gemeiner Bauernschaft“ verfasst hat. Der Text setzt sich mit dem Verhältnis von Untertanen und Obrigkeiten auseinander. Der Titelholzschnitt zeigt links die Bauern und rechts Adelige und kirchliche Würdenträger.

Abb. Bayerische Staatsbibliothek München, Rar. 1677#Beibd.4