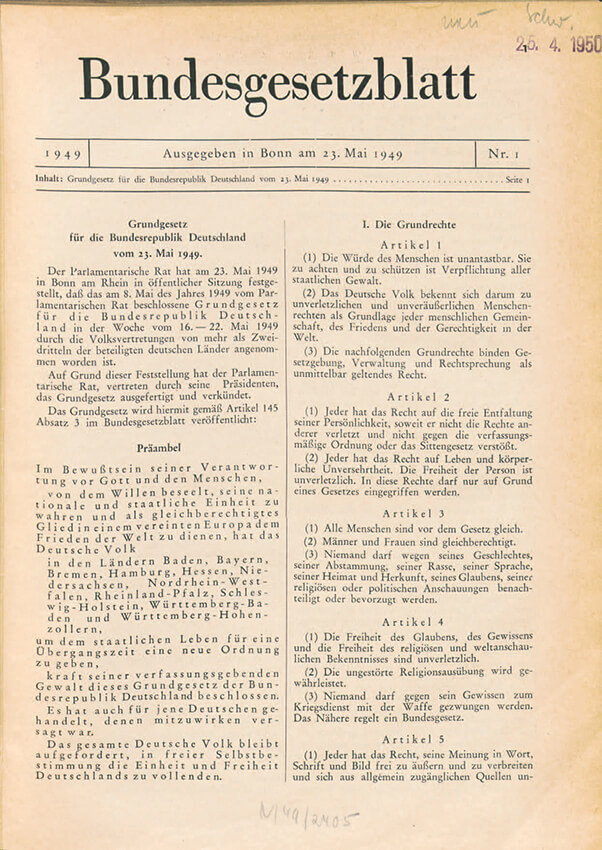

1948

Herrenchiemsee

- Grund- und Menschenrechte

- Verfassung

- Föderalismus

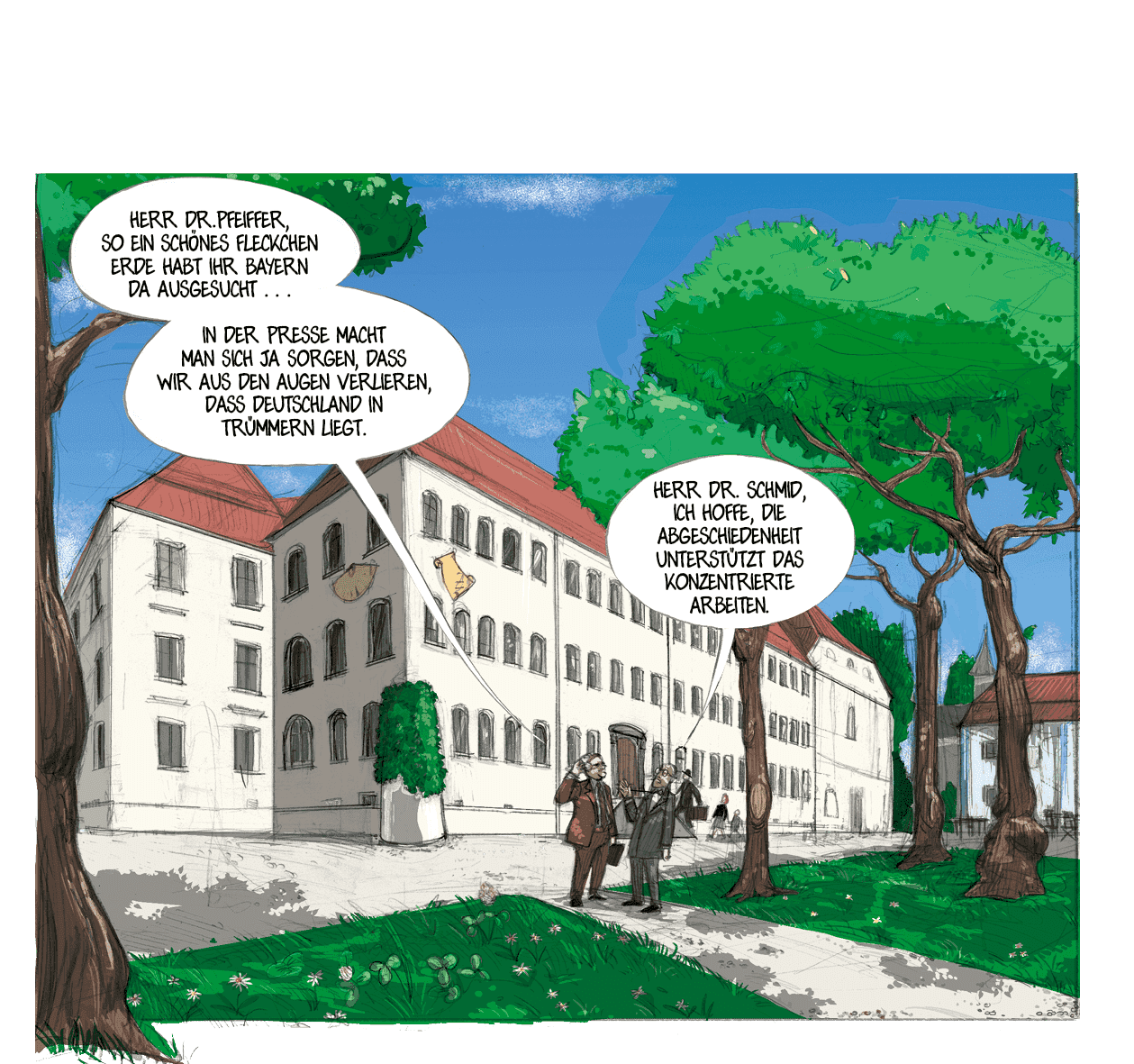

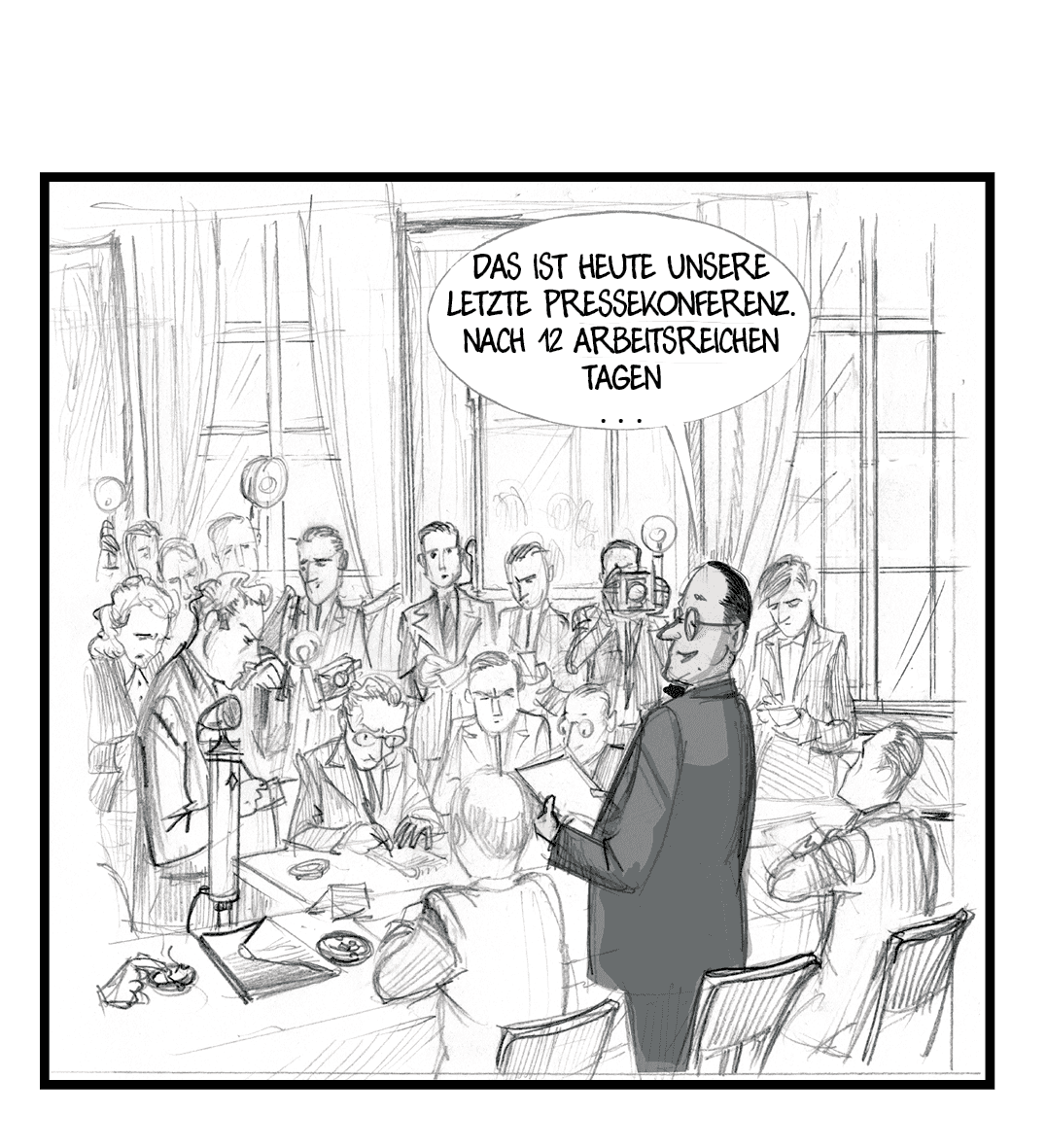

Auf Einladung der Bayerischen Staatsregierung leistete auf Herrenchiemsee im August 1948 ein Sachverständigengremium wichtige Vorarbeiten für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.

Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei Anton Pfeiffer, der schon bei der Ausarbeitung der Bayerischen Verfassung eine wichtige Rolle gespielt hatte, war mit der Organisation des Konvents betraut. Der Mitbegründer der CSU zählte zu den Anhängern des Föderalismus. Am Konvent nahmen neben den elf Ländervertretern noch deren Mitarbeiter und Sachverständige teil.

Abb. Süddeutsche Zeitung Photo

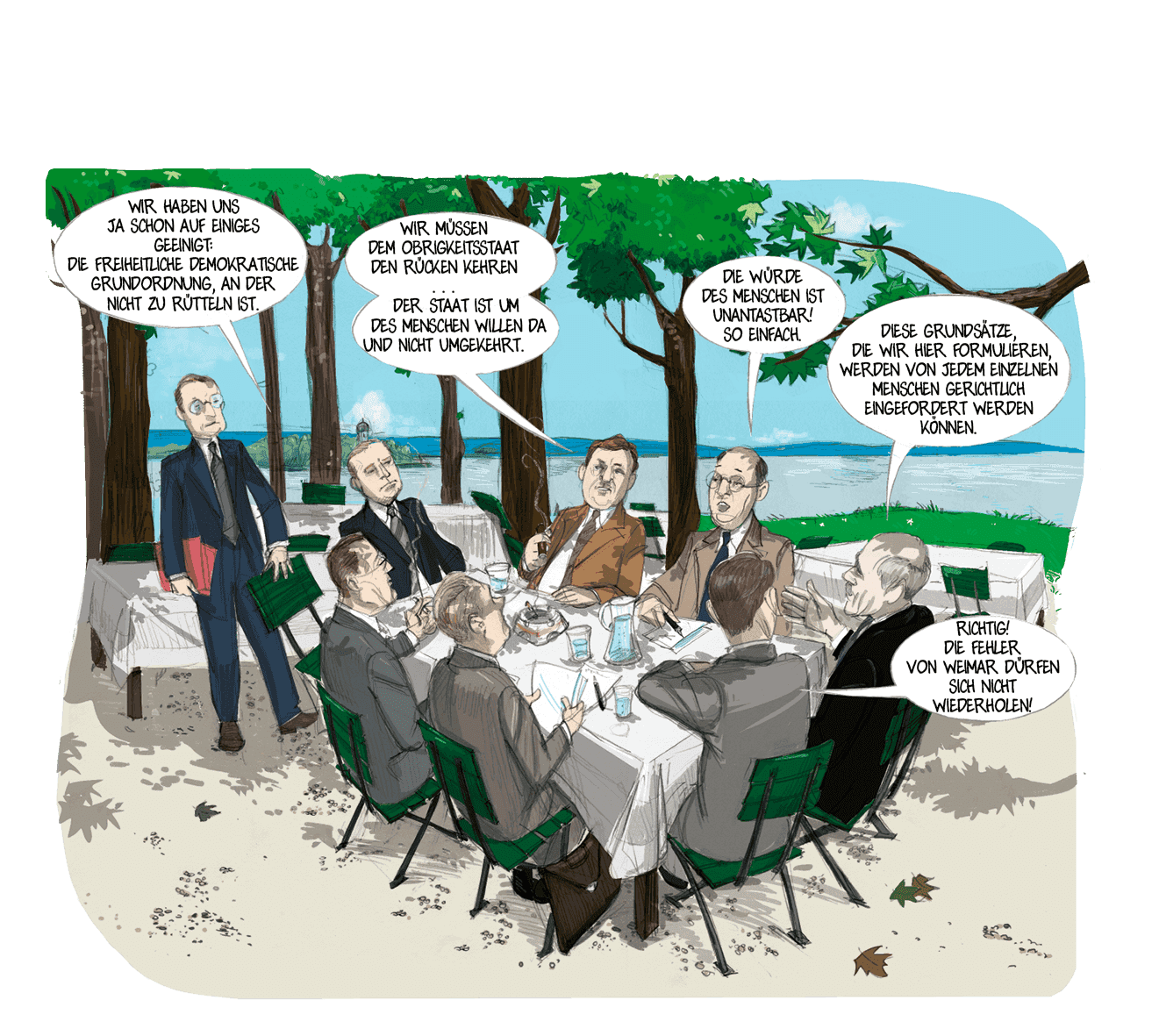

Josef Schwalber, Hans Nawiasky, Anton Pfeiffer, Josef Beyerle, Kurt Held (von links). Zur Plenarsitzung und bei der förmlichen Abschlusssitzung tagte der Konvent im ehemaligen Speisezimmer König Ludwigs II. Die Sitzungen der Unterausschüsse und Besprechungen in Referentengruppen fanden an unterschiedlichen Orten auf der Insel statt.

Abb. Privat

„Das Werk… wird so vielen

großen Aufgaben gerecht

werden müssen.“

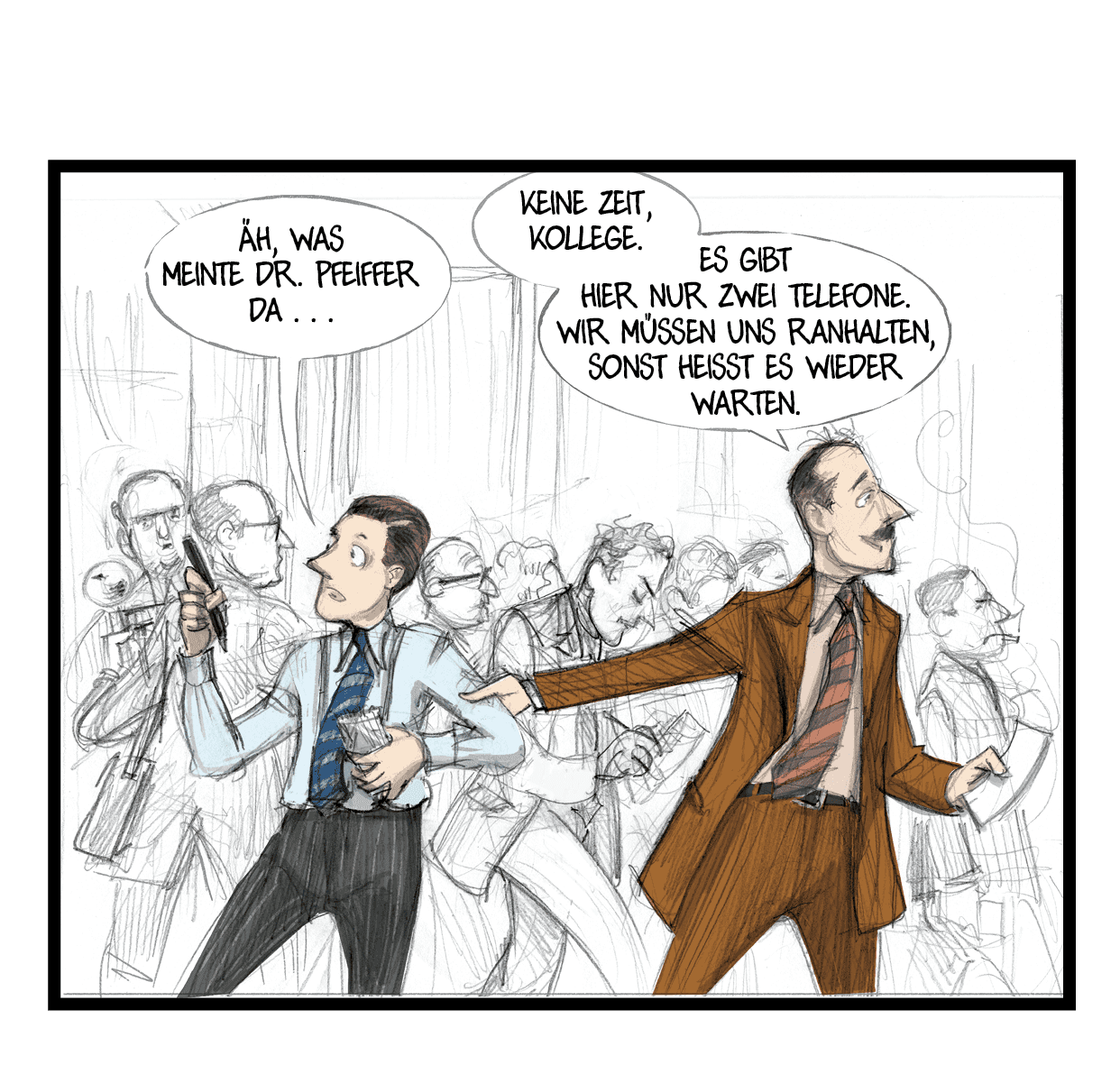

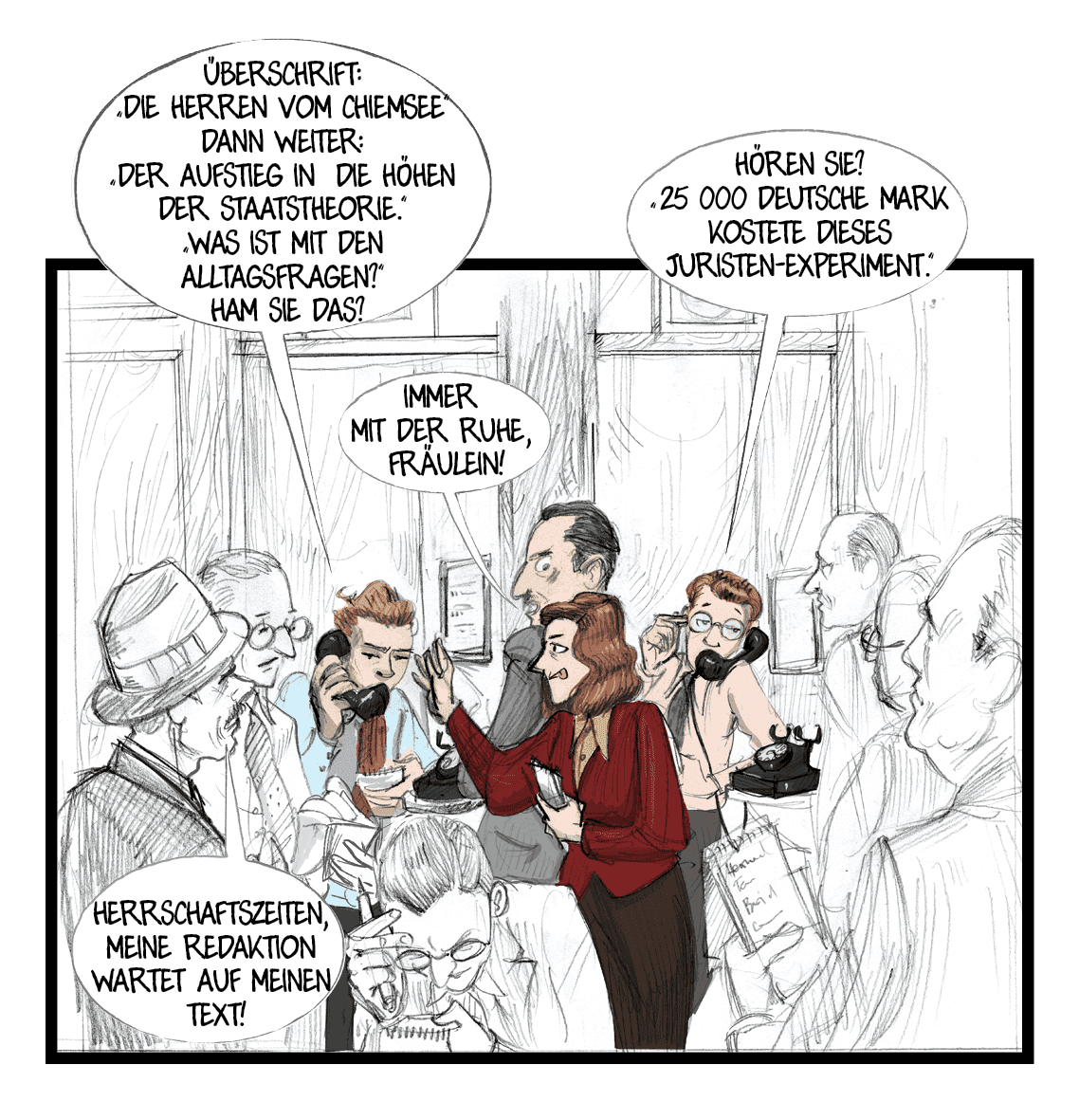

Auf Herrenchiemsee tagten im August 1948 Vertreter der Länder der westlichen Zonen mit dem Auftrag, einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten.

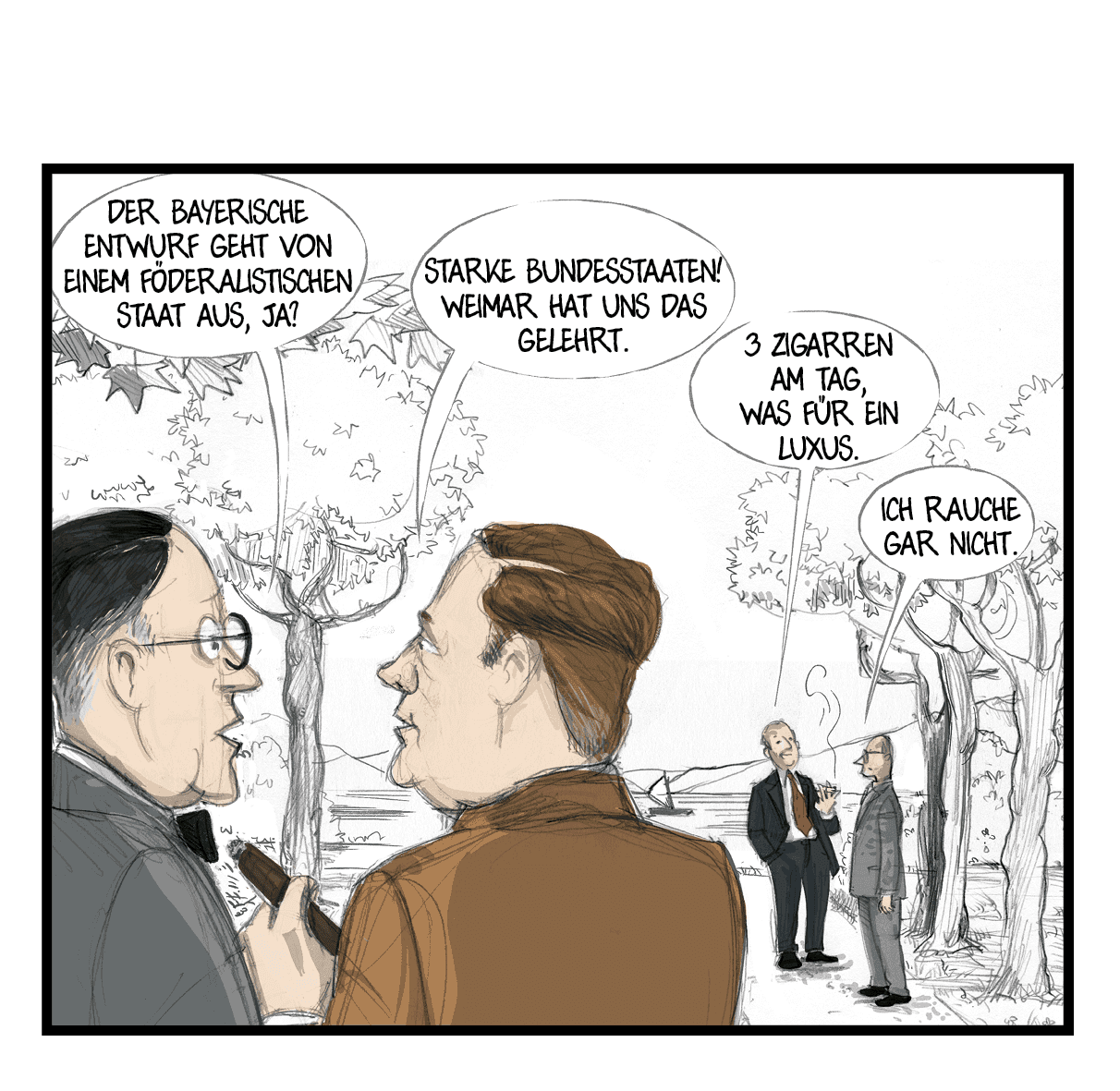

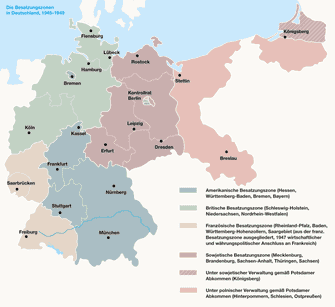

Als 1948 die gemeinsame Verwaltung Deutschlands durch die Siegermächte zerbrach, wurde die Gründung eines Weststaats in die Wege geleitet. Im Juli 1948 erhielten die Ministerpräsidenten der Westzonen den Auftrag, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Die Ministerpräsidenten setzten einen Ausschuss für die Vorbereitung einer Verfassung ein. Auf Einladung des Bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard trafen sich die Vertreter der Länder auf Herrenchiemsee. Bayern brachte den „Entwurf eines Grundgesetzes“ in die Beratungen ein.

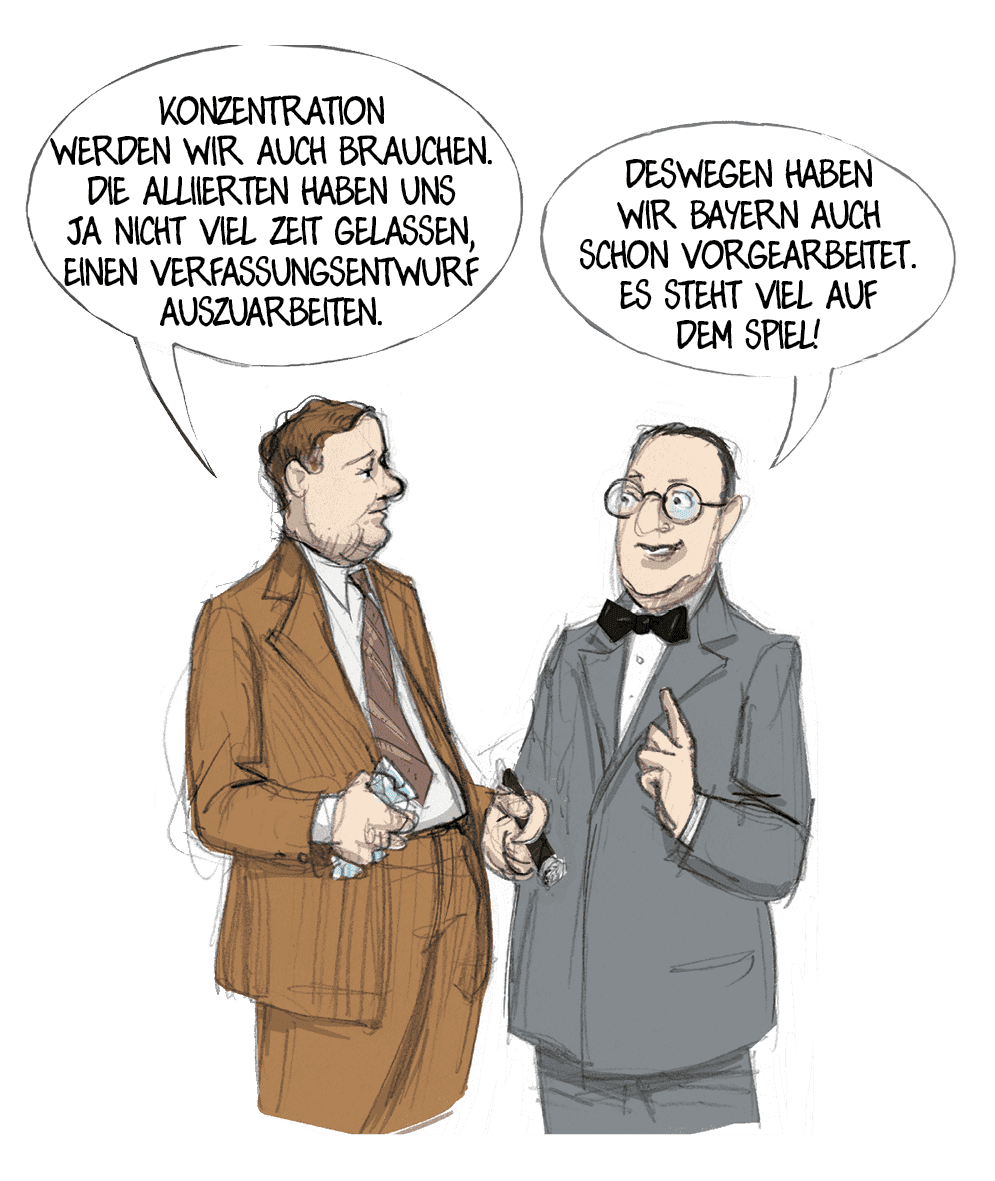

Auf Herrenchiemsee kamen über 30 Fachleute zusammen. Der Verfassungskonvent führte die Beratungen im Plenum und in drei Unterausschüssen durch, die Grundsatz-, Zuständigkeits- und Organisationsfragen diskutierten. Nach der NS-Barbarei rückte die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ins Zentrum.

Nach 14 Sitzungstagen lag ein Bericht vor, in dem Probleme und unterschiedliche Standpunkte zusammengefasst waren, vor allem aber ein 149 Artikel umfassender kommentierter Entwurf für ein Grundgesetz. Diese Vorarbeiten bildeten für den Parlamentarischen Rat in Bonn eine wichtige Grundlage für die Beratung des Grundgesetzes. Der Entwurf von Herrenchiemsee beeinflusste dessen Arbeit stark. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Bis heute bestimmt es den Charakter der Bundesrepublik als demokratischer, freiheitlicher und föderal organisierter Rechtsstaat mit starken Ländern.

Der Verfassungskonvent tagte im Augustiner-Chorherrenstift, genannt „Altes Schloss“. Im 19. Jahrhundert hatte König Ludwig II. von Bayern in dem Gebäudeteil seine Privaträume, bevor er das Neue Schloss Herrenchiemsee beziehen konnte.

Abb. Bayerische Schlösserverwaltung, Bavaria Luftbild

Neben Anton Pfeiffer zählten Carlo Schmid (SPD, Württemberg-Hohenzollern) und Hermann Louis Brill (SPD, Hessen) zu den prägenden Persönlichkeiten des Konvents. Beide waren in dem Ausschuss, der Schlüsselsätze für das Grundgesetz entwarf. Besonderen Rang hatte der erste Satz des Artikels 1: „Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.“ Der zweite Satz ist ins Grundgesetz übernommen worden: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Abb. Süddeutsche Zeitung Photo

Sechs der Teilnehmer des Konvents auf Herrenchiemsee befanden sich auch unter den 65 von den Landtagen gewählten Abgeordneten des Parlamentarischen Rates in Bonn. Am 8. Mai 1949 nahm der Parlamentarische Rat das Grundgesetz mit 52 zu 12 Stimmen an.

Abb. Bestand Erna Wagner-Hehmke, Haus der Geschichte, Bonn

Bayern in der Nachkriegszeit

In der Bevölkerung waren in den Jahren 1945–1949 die Alltagssorgen oft drängender als die Frage nach der politischen Zukunft des Landes. Städte lagen in Trümmern, Transportwege waren zerstört und man sorgte sich um Vermisste oder Kriegsgefangene. Den mühsamen Alltag erschwerte die schwierige Versorgungslage. Mit der Bizone, der Trizone und der Währungsreform wurde ab 1947 nach und nach ein zonen- und länderübergreifender Wirtschaftsraum geschaffen, der zur Grundlage für den bundesdeutschen West-Staat wurde.

Abb. Haus der Bayerischen Geschichte (Bayerisches Pressebild)

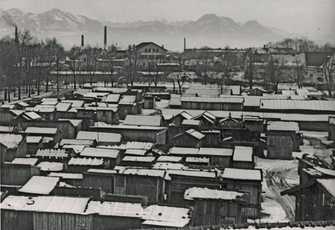

Ab 1945 kamen knapp zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten in den Westen. Wegen der ohnehin schon gravierenden Wohnungsnot lebten sie oft in Barackenlagern.

Abb. Stadtarchiv Rosenheim, DB_718

Die Nahrungsmittelversorgung war bis 1948 problematisch. Die Lebensmittel wurden rationiert und die Verteilung überwacht.

Abb. Haus der Bayerischen Geschichte (Bayerisches Pressebild)

Zwischen 14 und 17 Millionen Menschen in ganz Deutschland suchten in den ersten Nachkriegsjahren ihre Angehörigen. Suchdiensthelfer nahmen Suchanfragen auf, forschten nach Vermissten und bemühten sich, getrennte Familien zusammenzuführen.

Abb. Haus der Bayerischen Geschichte (Bayerisches Pressebild)

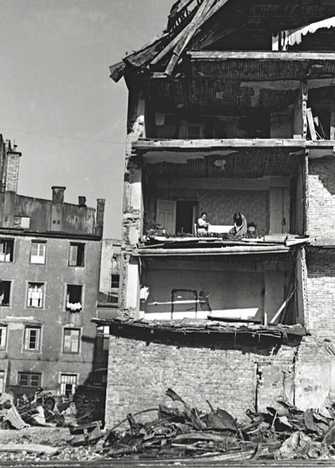

Vielfach lebten die Menschen in katastrophalen Wohnverhältnissen. Für die Wiederherstellung oder den Neubau von Wohnungen fehlte es oft auch an Baustoffen.

Abb. Haus der Bayerischen Geschichte (Bayerisches Pressebild)