1818 – 1933

München:

Prannerstraße 8

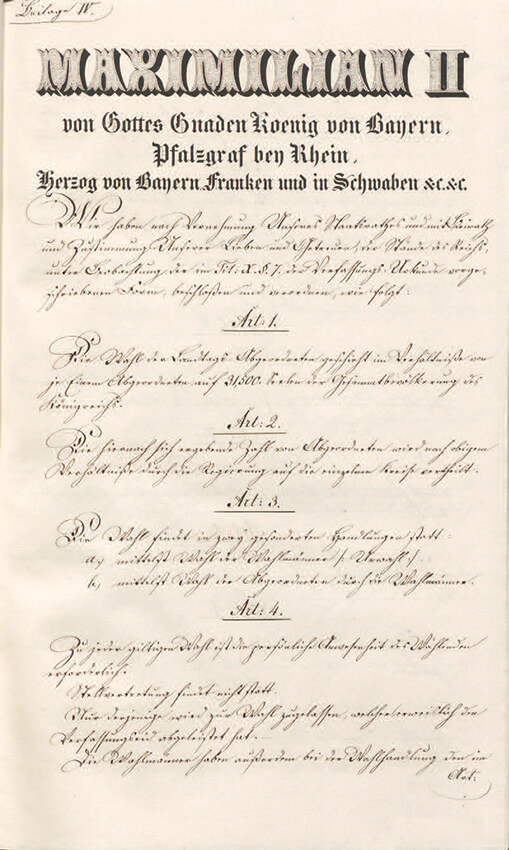

- Verfassung

- Parlamentarismus

- Wahlen

Das Landtagsgebäude in der Prannerstraße war Sitz der 1818 geschaffenen Ständeversammlung, ab 1848 Landtag. Hier entfaltete sich der Frühparlamentarismus und die Dynamik zum Wandel Bayerns zur parlamentarischen Demokratie sowie demokratische Politik in den Jahren der Weimarer Republik bis 1933.

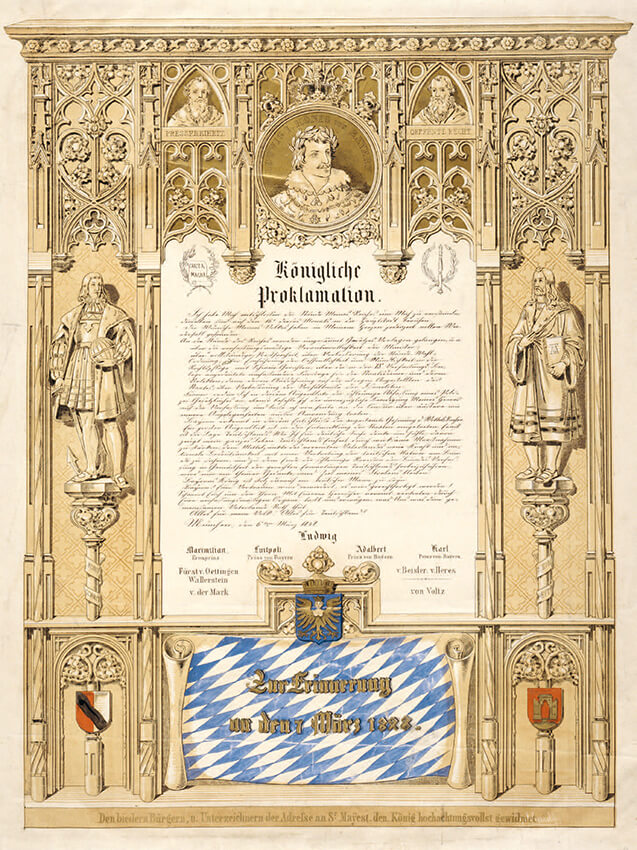

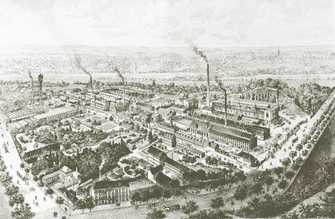

Lithografie von Lorenzo Quaglio

Abb. Stadtarchiv München, DE-1992-HV-BS-C-02-24

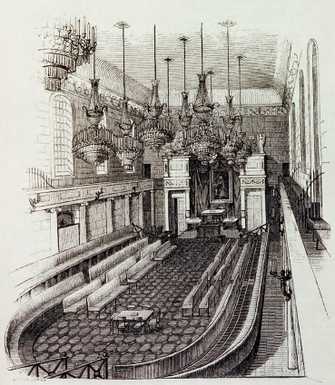

Das Gebäude war 1818/19 von dem Architekten Leo von Klenze zum Ständehaus, dem späteren Landtag, umgestaltet worden. Im zur Prannerstraße gelegenen Gebäudeteil tagte die Kammer der Reichsräte, während die Kammer der Abgeordneten im hinteren Gebäudeteil untergebracht war.

Abb. Bildarchiv Bayerischer Landtag

„Für das ganze Königreich

besteht eine allgemeine

in zwey Kammern

abgetheilte Stände-Versammlung.“

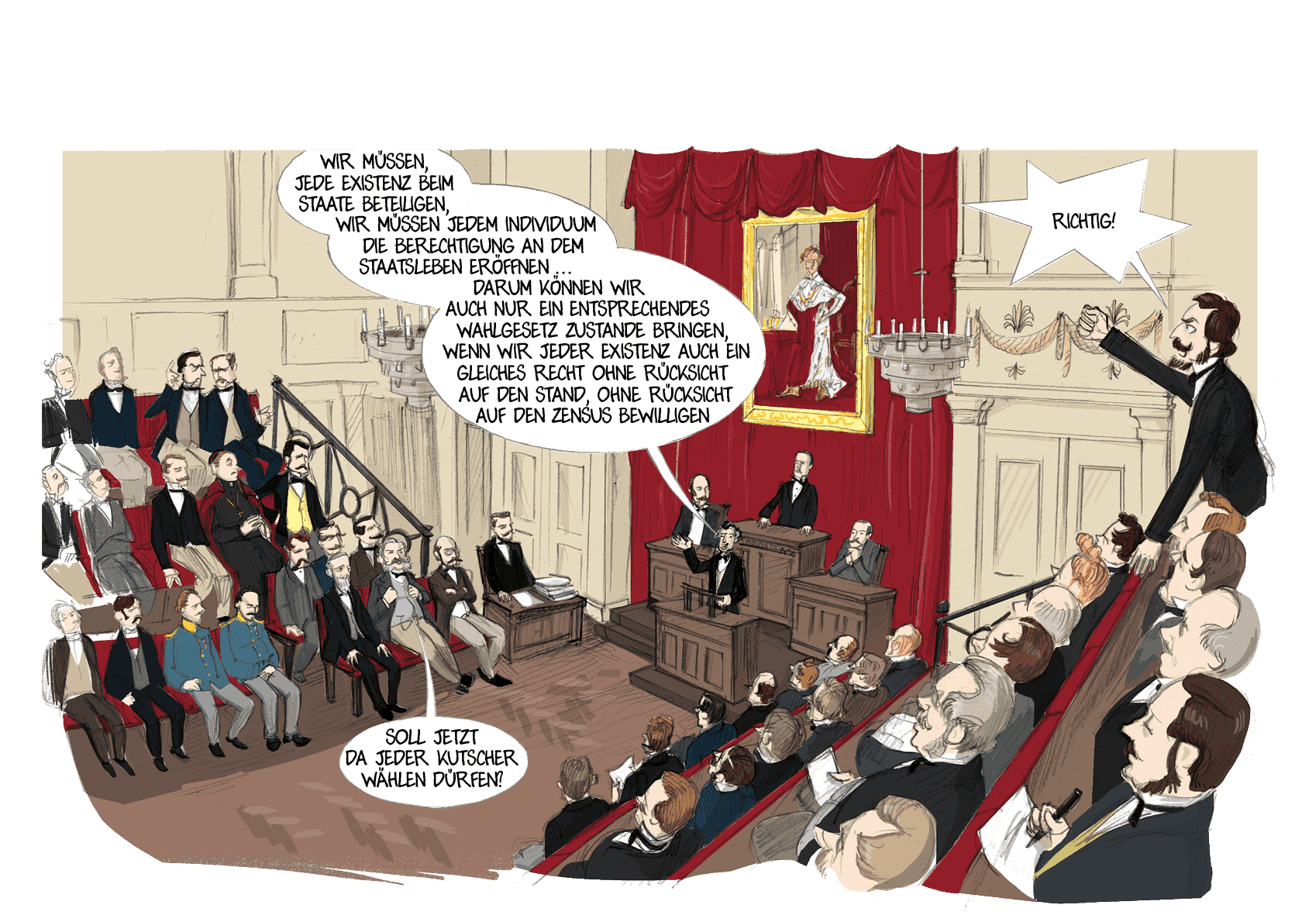

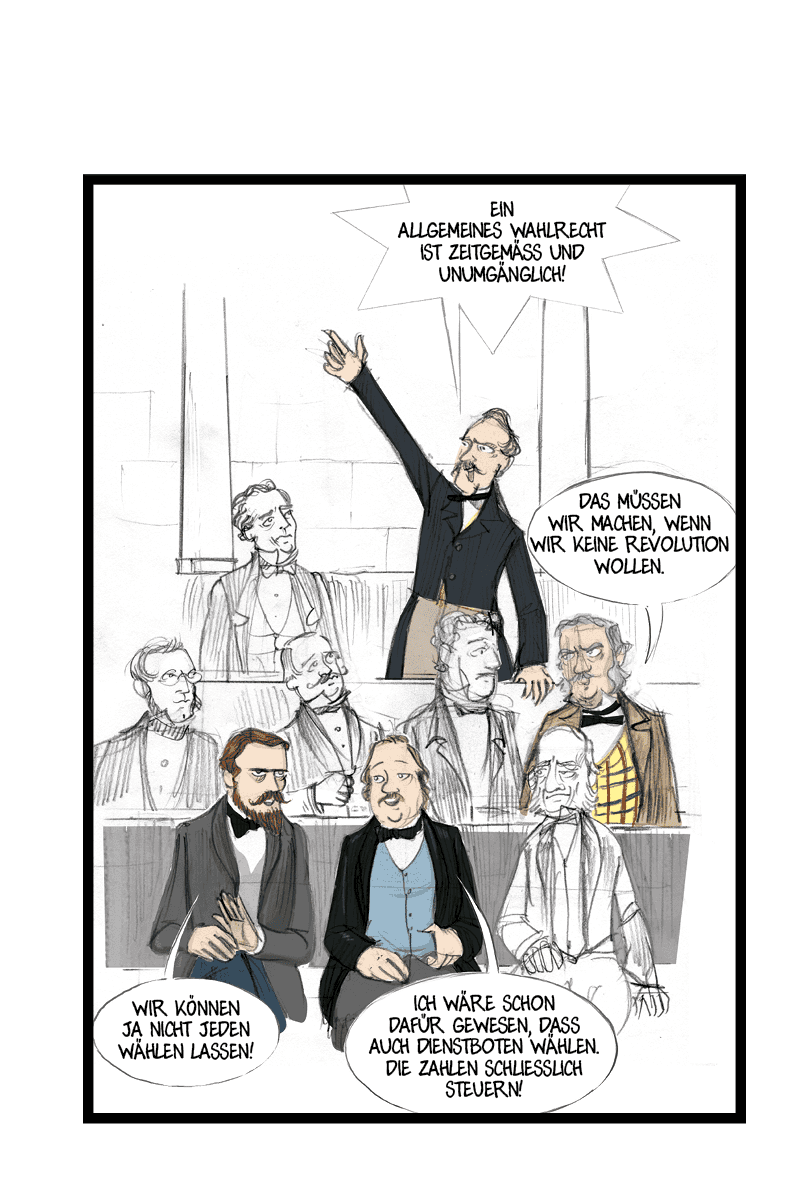

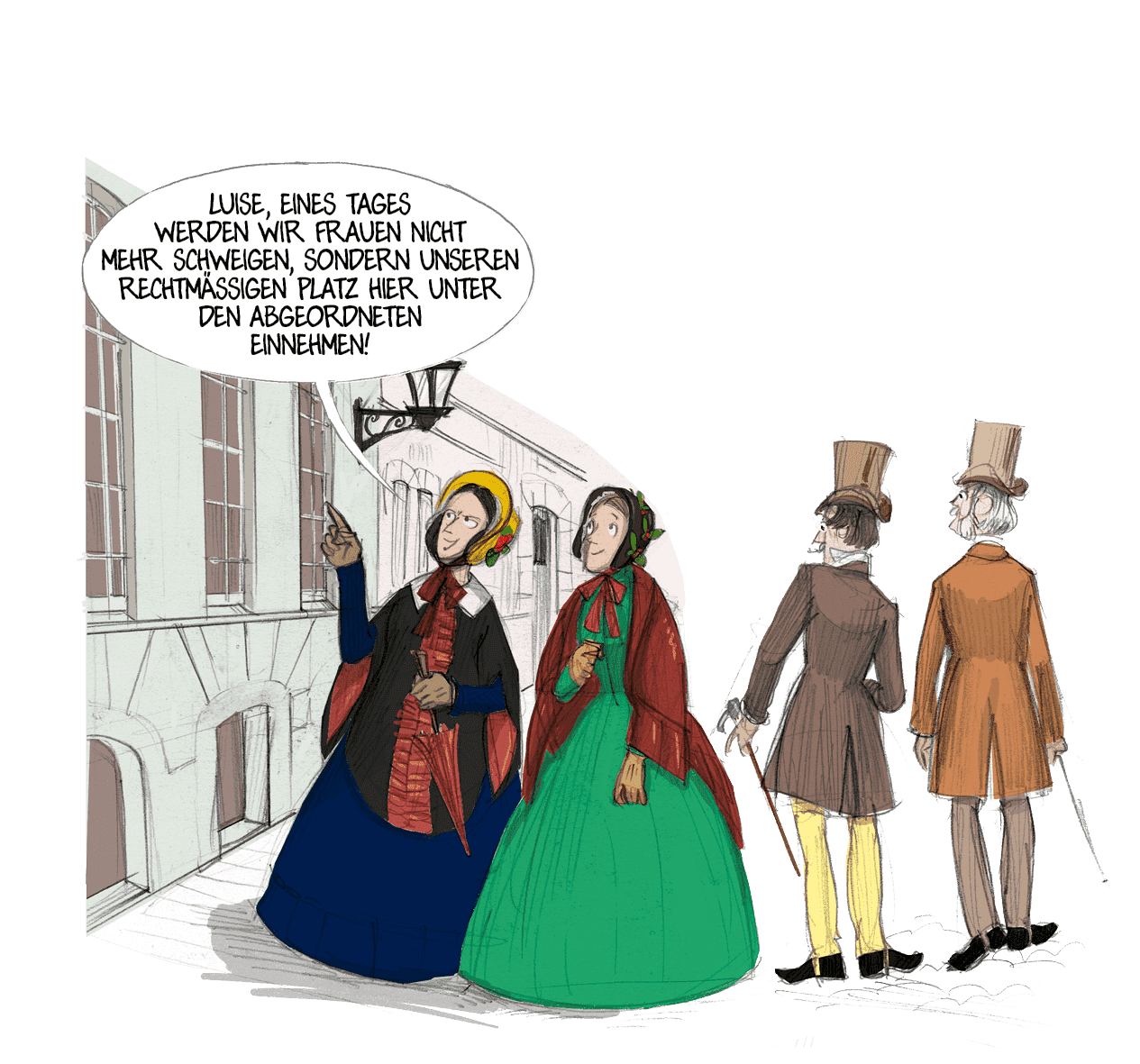

Das Gebäude an der Prannerstraße beherbergte von 1819 bis 1933 das bayerische Parlament. Die Verfassung des Königreichs Bayern von 1818 sah die Mitwirkung einer Ständeversammlung an der Gesetzgebung vor. Diese bestand aus zwei Kammern: der ersten, der Kammer der Reichsräte mit Vertretern des Adels und der Geistlichkeit, und der zweiten, der Kammer der vom Volk gewählten Abgeordneten. Wahlberechtigt war in Abhängigkeit von Steuerzahlungen ein kleinerer Teil der Bevölkerung. Die Rechte der Ständeversammlung trugen zu einer Dynamisierung des frühen Parlamentarismus bei.

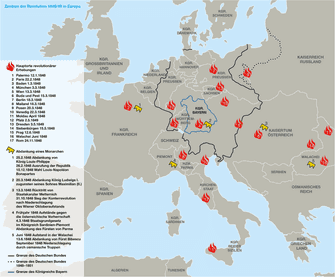

Im Zuge der europaweiten Revolution 1848 wurden weitreichende Verfassungsreformen durchgeführt. Alle volljährigen männlichen Staatsbürger, die Steuern zahlten, konnten jetzt die Mitglieder der Kammer der Abgeordneten wählen. Fortan hieß die „Ständeversammlung“ offiziell „Landtag“. Wahlrechtsreformen 1905/06 erweiterten die demokratische Basis des Landtags. Vergeblich beantragten 1917 die MSPD-Abgeordneten Erhard Auer und Max Süßheim die Parlamentarisierung des politischen Systems.

Der entscheidende Wandel erfolgte 1918/19. In der Krise am Ende des Ersten Weltkriegs beschloss die zweite Kammer des Landtags die Demokratisierung Bayerns in Form einer parlamentarischen Monarchie. Noch vor der Umsetzung stürzte die Revolution am 7. November 1918 Regierung, Landtag und Monarchie. Kurt Eisner rief den Freistaat (Republik) aus. Ziele der Revolutionsregierung waren das Ende des Kriegs und die Demokratisierung. Aus ersten allgemeinen Wahlen ging im Januar 1919 ein neuer Landtag hervor. Nach der Ermordung Eisners und einer Schießerei im Landtag sowie der Radikalisierung der Revolution in München wich das Parlament nach Bamberg aus. Dort beschloss es im August 1919 eine demokratische Verfassung.

In den folgenden fünfzehn Jahren tagte der in seinen Kompetenzen wesentlich gestärkte Landtag wieder in der Münchner Prannerstraße, wo sich angesichts der Modernisierungserfordernisse im Land sowie der Krisen der Weimarer Republik ein reges parlamentarisches Leben entfaltete. Unter dem Druck des NS-Regimes gab die Mehrheit im Landtag 1933 seine Kompetenzen preis. Mit dem „Gesetz über den Neuaufbau des Reiches“ wurde der bayerische Landtag aufgelöst. Im Krieg wurde das Gebäude zerstört. Mit der Erneuerung von Staatlichkeit und Demokratie in Bayern etablierte sich der im Dezember 1946 erstmals wieder frei gewählte Landtag ab 1949 im Maximilianeum in München.

Anfangs beklagten die Abgeordneten sich immer wieder über die ungünstigen Platzverhältnisse im Saal. Beim Umbau 1884 wurden Sitze neu angeordnet und bekamen nun auch Schreibpulte.

Abb. Bildarchiv Bayerischer Landtag

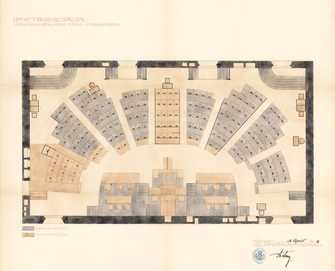

Die Planzeichnung zeigt die Sitzverteilung für 156 Abgeordnete im Jahr 1906.

Federzeichnung von Friedrich Adelung

Abb. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Bayerischer Landtag 11749

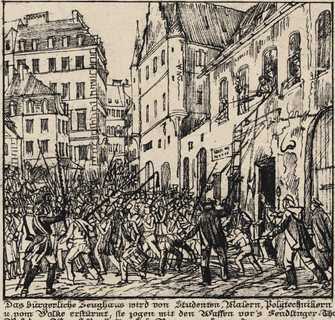

Die Märzrevolution 1848 und der bayerische Landtag

Am 3. März unterschrieben in München Tausende Bürger die überall im Deutschen Bund gestellten „Märzforderungen“. Sie forderten Reformen, wie die Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament, Pressefreiheit und ein liberales Wahlgesetz. Tags darauf stürmten die Bürger das Zeughaus und bemächtigten sich der dort gelagerten Waffen. Das revolutionäre Geschehen in München beruhigte sich jedoch schnell wieder.

Abb. Stadtarchiv München, DE-1992-HV-BS-C-07-08

Der Landtag von 1849 war der erste, der nach dem neuen Wahlrecht gewählt wurde. Damit wuchs auch das politische Bewusstsein in der Bevölkerung. Vor der Wahl entwickelten sich politische Vereinigungen, wie Liberale und Konservative, Regierungstreue und Oppositionelle. In den 1860er-Jahren gründeten sich erste Parteien.

Abb. Stadtarchiv München, DE-1992-FS-AB-ERG-0288

Unzufriedenheit war in der Bevölkerung weit verbreitet, nicht nur über die politische Rechtlosigkeit, sondern auch über wachsende soziale Probleme unter anderem als Folge des Bevölkerungswachstums und der Anfänge der Industrialisierung.

Abb. Historisches Archiv MAN Augsburg